陈旭光、孙茜蕊:“高概念”与电影工业美学的遇合——对电影创意生产体系的思考

“毋庸讳言,在中国电影由高原走向高峰的艰难历程中,电影的工业化生产越来越重要,工业美学要求越来越高。从某种角度看,工业化创意生产体系建设是电影产业建设的‘软件’层面,与电影技术、电影基础设施等‘硬件’层面并驾齐驱。”

摘要:电影工业美学致力于探索中国电影工业化创意生产的规范化合理性体系,为中国电影“保驾护航”。中国电影的质量提升和产业发展需要符合电影工业美学原则的工业化创意生产。“高概念”作为美国电影工业体系的一个重要术语范畴,曾经在全球范围内发生过深远影响,也可以为中国电影工业化生产提供镜鉴与启示。文章在电影工业美学视域下,强调创意在电影工业生产中的中心位置,对高概念理论资源价值进行“再发现”,展现电影工业美学与高概念理念的“遇合”,进而在电影工业美学和高概念理论对话的基础上,研究电影创意生产体系的基本构成,探索中国电影工业化创意生产体系的建构。

关键词:电影工业美学; 高概念; 电影工业; 创意产业; 创意生产

电影产业作为一种重要的创意文化产业,以创意为核心,以符号而非物质资料为主要生产要素,既是“符号经济”也是“金融经济”,既具有符号价值也具有金融价值。[1]然而,当下中国电影普遍存在创意组织松散、生产效率不高、创新性不足、创意的市场价值转化不充分等问题,不利于中国电影整体质量的提升和国家电影产业的良性发展。因此,国家电影产业需要工业化的电影创意生产。工业化的创意生产基于系统精细的组织分工,能够长期稳定地大量生产符合大众文化市场需求和观众心理学客观规律的电影创意,同时创意的市场价值转化率高,能够强有力地驱动电影及其上下游产业组成的“大电影产业”的发展。

高概念(high concept)产生于20世纪七八十年代的美国电影、电视工业,深刻影响全球商业电影制作和国家电影产业建设,90年代随好莱坞大片传入中国。国内高概念研究的高峰期出现在20世纪90年代到21世纪第一个10年。当时中国面对电影商品化和电影市场对外开放的挑战,亟须建设国家电影产业,大规模生产人民群众欢迎的商业电影。高概念作为一种覆盖电影制作、宣传、发行、周边商品等各环节的产业模式,以及好莱坞大片背后的“卖座公式”,[2]在学界引起了广泛讨论。

美国高概念电影代表

《侏罗纪公园》(Jurassic Park,1993)

高概念研究近年来转“冷”、转“隐”原因有三:一是高概念的理论化工作在研究高峰期已基本完成,高概念作为艺术经验和产业模式主要存在于具体做法层面,“高概念”三个字本身鲜少提及。二是中国电影产业建设已完成从无到有的肇始期,进入质量提升和局部提升阶段,高概念已经完成了它的时代任务。三是现阶段高概念理论多用于国产大片研究和具体影片批评,在此范畴中,高概念理论相对于具体影片来说是隐性的。

尽管如此,高概念的理论资源价值仍有一部分未得到挖掘,即作为一种高度成熟的工业化创意生产体系。中国电影产业进入质量化和局部提升阶段至今,在电影技术和制作规模不断提升的反衬下,工业化创意生产方面的不足已经逐渐显现,在一定程度上影响了中国电影产业的发展。笔者曾谈到在剧作、文本、内容与价值观传达层面如何做到“创意为王”,[3]并将工业化的创意生产视为实现“创意为王”的有效路径。电影策划、制作、宣发、周边商品的产业链条在以创意生产为核心的学理视角中,定位为创意生产体系,由创意的生产组织(谁来生产创意)、工业化的电影本体创意(生产什么样的创意)和创意的价值转化(怎样消费创意)等部分组成。

本文旨在通过强调创意在电影工业生产中的中心位置,再发现高概念的理论资源价值,在创意生产层面,使其与电影工业美学结合,展现电影工业美学与高概念中工业化创意生产体系的具体形态,以及电影工业美学在工业化创意生产方面的时代性与在地性。

一、工业化的电影创意生产与

高概念的理论资源价值

“工业”与“创意”初看是一对相互对立的概念。前者代表了标准化、流程化、效率与产出最大化,后者则代表了个人化、感性、风险。其实,工业化的创意生产并非拒斥艺术实践中的灵感和个性,而是以大众文化和大众艺术为尺度,主张电影在工业生产特性与艺术审美特性之间折中融合即对立统一。[4]

高概念所代表的工业化创意生产在全球范围内的巨大成功已经证明了其作为理论资源的价值。除此之外,其价值还在于向我们展现了创意生产体系历经产业结构、媒介环境和时代美学的变迁,由蓬勃至隐忧的完整周期。换句话说,高概念带来的工业化创意生产经验是正面和负面并存的。高概念诞生以来的数十年间,其语义生成和知识生产已经形成了一个庞杂的系统。下面对高概念的两个主要语义做简要梳理评述,以便解离出本文关注的高概念的创意生产之维。

1. 作为艺术经验的高概念

高概念并非先验的理论发明,而是实际从事影视项目投资、制片、编剧和拍摄的好莱坞从业者在长期实践中反复摸索检验得出的艺术经验的集合。正如高概念黄金时期的报道写的那样:高概念是好莱坞的“不可名状物”[5]。来自不同生产环节、不同电影项目的从业者对高概念的理解有一定差异,好莱坞电影生产体系内部无人试图统一高概念的定义,高概念内化为实践中的职业“触觉”和集体创作共识。但是,高概念基于艺术实践和艺术感知固有的模糊主观性不代表好莱坞对其内涵不存在共识。最早提出高概念的时任美国广播公司(American Broadcasting Company, ABC)黄金时段节目主管的巴里·迪勒(Barry Diller)和时任迪士尼公司总裁的迈克尔·艾斯纳(Michael Eisner)的观点便有相似之处。巴里·迪勒在领衔ABC电视电影制作时表示,他想要的剧本必须能够“被囊括进三十秒的电视广告”,仅凭在《电视指南》(TV Guide)杂志刊登的一句话的介绍就能吸引观众。[6] 迈克尔·艾斯纳则对下属表示,高概念指的是那些能够被简短描述出来的独创性创意。[7]

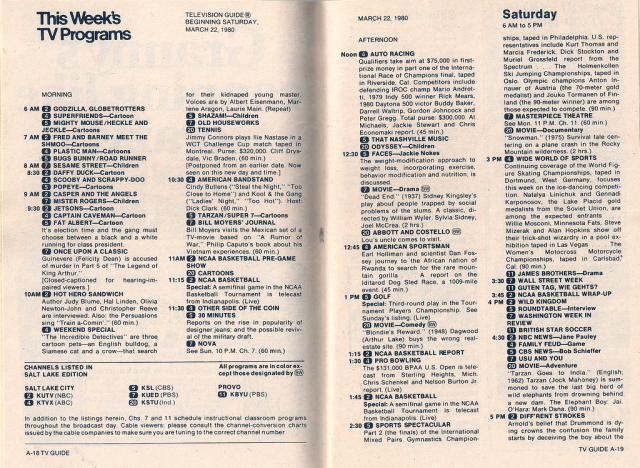

《电视指南》(TV Guide)杂志

由此,我们可以提炼出高概念在使用场景和功能上的特性,以此界定在电影创意生产领域高概念的基本内涵:高概念追求简单明了、创新的电影创意,既是好莱坞工业体系自上而下筛选电影创意的标准和工具,也是编剧、剧本经纪人、独立制片人等创作一线人员为使电影项目提案(pitching)获得批准而贯彻的创作理念。

可以看到,高概念作为创意生产体系的特征是“低语境”。克里斯·马修(Chris Mathieu)和萨拉·马洛·斯特兰瓦德(Sara Malou Strandvad)发展了“低语境/高语境”的跨文化传播理论,提出高概念和作者导演中心制分别是低语境和高语境电影生产模式(low/high contextual framework of production)的代表。低语境的生产模式基于基础的、明晰的、意义外显的语言,生产的电影创意仅从一到两条“黄金规则”出发,不需要过多阐释,容易拆解为各制作部门分工合作的操作指南和关于工作方向的简要说明。[8] 例如,《侏罗纪公园》(Jurassic Park,1993)的黄金规则便是“当人类终于掌握了克隆恐龙的技术,会发生什么”,《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs,1991)则是“FBI探员为抓住一名连环杀手,必须与另一名被关押的连环杀手合作”。与之相反,高语境的生产模式则基于含蓄的、复杂的语言,生产的电影创意有机性强,由多个难以拆解的要素构成,只有一小部分具备特定综合知识的人能够理解并用它交流。这部分人认为,任何试图将电影创意公式化和操作化的努力都是徒劳的,而且只会得到俗套刻板的结果。[9]

电影《沉默的羔羊》

(The Silence of the Lambs,1991) 海报

2. 作为“中间层面”研究的高概念

在学术领域,高概念研究与电影工业美学一样,符合大卫·波德维尔(David Bordwell)关于“中间层面”研究的描述,即从更具本色的电影基础问题出发,再“转向更具有普遍性的论证和对内蕴的探讨”,“用传统方式把不同的探索领域融为一体”。[10] 高概念研究从好莱坞电影创意生产的实际现象出发,探索工业化创意生产体系的普遍规律,统贯电影史、电视史、类型学、接受学、影视文化学和产业经济学等多个领域。但是国内外高概念研究均未将焦点集中于高概念的创意生产体系。

“中间层面”的《电影工业美学研究》

(陈旭光著,中国电影出版社,2020年)

以国外高概念研究的集大成者贾斯汀·怀亚特(Justin Wyatt)为例,他致力于挖掘《大白鲨》(Jaws,1975)、《星球大战》(Star Wars,1977)、《油脂》(Grease,1978)等高概念电影的美学价值和产业价值。美学价值方面,他认为高概念电影美学是古典好莱坞美学的变体和后现代主义美学浪潮的一部分。这种风格赋予了高概念电影吸引眼球的视听形象,也使之具有较高的可营销性(marketability)。但随着美国20世纪80年代流行文化和艺术潮流逐渐远去,如今的高概念电影已经很难统一在某种特定风格之下,唯有高概念电影创意生产体系跨越时代存续至今。此外,怀亚特认为,高概念的产业价值,证明了好莱坞的生产体制、市场营销策略等电影外部的产业和经济因素决定了美国商业电影的本体形态。[11]

中国国内高概念研究肇始于20世纪90年代,与好莱坞大片引进我国的时间几乎同步。研究可分为两个阶段:第一阶段,高概念的理论化与理论的本土化。20世纪90年代到21世纪第一个10年,在中国电影市场对外开放初期,学界结合当时中国电影产业化程度、制作水平不高,知识产权保护缺乏等现实,对高概念展开了理论化活动,探讨中国电影产业如何通过学习高概念“大投入、大制作、大营销、大市场”[12]的商业模式实现加速起步,同时构想了高概念电影的本土化发展路径。相关研究成果有尹鸿、王晓丰《“高概念”商业电影模式初探》(《当代电影》2006年第3期)、邱章红《高概念电影:形式、风格与市场》(《电影艺术》2011年第4期)、杨舒《高概念时代与中国大陆高概念电影的发展》(《东岳论丛》2014年第3期)、周学麟《“高概念”电影与国产大片》[《上海大学学报》(社会科学版)2014年第12期]等。第二阶段,批评的理论化。随着《英雄》《无极》等国产大片的成功,中国电影产业规模和市场规模不断扩大,学界研究重心由“产业起步”转向了“技术起步”,高概念“由显转隐”成为国产大片批评的理论工具,多见于个案研究。例如,闻瑞东《从〈建国大业〉〈建党伟业〉看高概念电影策略》(《电影文学》2013年第4期)、王靖涵《由〈一步之遥〉看国产电影的“高概念”》(《电影文学》2015年第2期)、李群和白丽娜《〈奇门遁甲〉:从杂耍奇观到冷拼盘》(《电影文学》2018年第11期)、刘帆《高概念、奇观共情与身份焦虑——评〈拆弹专家2〉》(《当代电影》2021年第2期)等。

上述两个阶段的研究均未聚焦于高概念作为创意生产体系本身的特性,反而是民间电影批评,在将高概念建构为俗套、缺乏创新和艺术性的同义词的过程中,虽未上升至理论高度,但触及了高概念创意生产体系的结构性局限。总而言之,高概念的语义多元、语域复合,作为工业化、低语境的创意生产体系的主体性仍有待剥离和发掘。

二、电影工业美学与高概念的遇合:

“核心创意集中制”的工业化创意生产体系

电影工业美学与高概念在理论和实践两个层面早已遇合。二者都是关于电影生产和产业建设的理论,阐释的范畴都涵盖电影生产销售的各个环节。[13] 然而与高概念诞生于具体实践不同,电影工业美学是基于中国电影产业现实、创作现实、文化现实直接构建起来的理论体系,旨在对上述现实做宏观的顶层设计和中观的制度建设。电影工业美学的这种先在性,使之有机会规避电影市场经济的唯票房、唯盈利倾向,实现更加理性的市场性与艺术性并重的制度设计。在现实层面,高概念随好莱坞大片进入中国的同时,中国电影也开始了高概念的创作实践,一批国产武侠大片应运而生,中国电影产业发展进入了一个新的时代。无论是高概念在内的好莱坞电影产业经验,还是践行了高概念模式的国产大片在内的中国电影产业实践,都是电影工业美学提出以来密切观照的现实以及理论建构的资源。总的来说,电影工业美学和高概念创意生产的制度追求是高度一致的。不同的是,后者的制度追求已经实现,并经历了比较完整的兴衰周期,而前者则是“现在进行时”的制度建设与“将来时”的制度理想并存。

创意生产:《当代中国电影的创意研究》

(陈旭光等著,安徽教育出版社,2016年)

笔者在《当代中国电影:创意产业与创意主体研究》一文中曾阐述过,电影产业中策划、编剧、导演、表演、摄影、美术、音乐、发行、宣传、营销全部环节都需要创意,各环节的创意生产互相衔接配合,才能产出成功的电影创意产品。[14] 《地球最后的夜晚》与影片内容不符的虚假宣发和《阿修罗》重技术、轻文本的市场“折戟”表明,尽管电影生产各环节对应着各自独立、相互平行的生产部门,各环节的电影创意却不应“各自为政”,而应当存在一个总的创意加以统摄,否则无法实现最优的生产效率。历史地看,由于现代电影工业体系建立在模仿底特律式汽车工业流水线的基础之上[15], 商业电影也理应像一般工业制品那样存在一张指导各创意生产环节、先在于所有具体生产活动的“图纸”。

高概念解决的正是工业化创意生产的“图纸”问题。高概念也是低语境创意生产的“黄金规则”,我们不妨称之为“核心创意”。在核心创意统领的工业化创意生产体系内部,各环节创意人才在核心创意的指导下以简单明晰、意义外显的语言从事创意生产和交流合作,从而可以极大地提高生产效率。

尽管普遍认为电影的“一片之本”是剧本,但剧本仅仅是核心创意在叙事文本层面的体现,电影各环节创意均是对核心创意不同形式的转化。对于统摄工业化创意生产体系,核心创意优于剧本的原因在于:一是剧本并非先在于电影生产,编剧环节已经是电影生产的具体环节,产生生产成本,而核心创意可以仅存在、流通于言语和构想层面。二是剧本也不具备核心创意那样强的低语境属性。要通过阅读剧本较准确地把握一部电影的创意,需要投入一定的时间,接受过一定的专业训练,具备从影像化语言到影像的转译的能力;对摄影、美术、宣传、发行等具体环节的创意人才而言,能够吸收、执行剧本创意的程度有较大差异,但核心创意传达的信息是统一的、唯一的、明确的,能够自始至终贯彻实施。因而可以认为,电影工业美学和高概念所致力于的工业化创意生产体系是一种“核心创意集中制”的体系。在这种生产体系中,电影创意生产的组织、创意生产的对象和创意的市场价值转化都严格遵循核心创意集中原则。

三、创意的生产组织:

人的异化与本质需要

创意产业的多种定义不约而同地将创意人才看作产业的源点,置于产业中心位置。1998年,英国创意产业特别工作组首次对创意产业进行定义:源自个人创意、技巧和才华的、通过知识产权的开发和运用创造的、具有创造财富和就业潜力的行业。[16] 约翰·哈特里(John Hartley)在《创意产业》中提出创意产业着力描述创意艺术(个人才能)与文化产业(质量因数)的结合。[17] 创意生产组织的对象是人,因此工业化创意生产体系的组织问题自然主要关注的是:创意生产者有哪些类型?各自生产何种创意?以什么结构组织起来?

当电影创意生产体系以核心创意为统摄,创意生产者就必须遵循核心创意开展各自的生产活动。按照马克思的观点,把艺术生产活动作为资本主义条件下一般意义上的生产劳动来考察,普遍的异化生产劳动必然体现为艺术生产活动的异化结构。这种异化结构在创意生产者身上体现为职业伦理承诺和人的本质需要间的对立。前者是工业化创意生产对生产者的异化,即创意生产者受雇于工业体系,就必须让渡作为独立艺术家的个性,以体系的意图代替自由的创作意图。后者是工业化创意生产对生产者作为人的本质需要的异化,即“以审美的方式来观照被人的实践活动所改造的世界”[18]。相同的异化在观众端表现为,通过体验艺术,形成对现实世界的独特肯定,超越主体的局限性,达到人的一切感觉和特性的彻底解放。由于生产者和观众都是艺术活动中有着相同本质需要的人,电影创意生产体系便不能像一般工业生产体系那样将生产者彻底异化为仅贯彻标准化要求、纯粹理性、完全服膺于体制意志的人。也就是说,工业化电影创意生产体系的生产组织形式只有平衡好创意生产者身上存在的异化结构,使生产者通过艺术生产满足内在本质需要,才能生产出同样满足观众本质需要的电影创意。

电影工业美学提出“创意制片管理”理念,基于制片人在电影项目中的作用与创意在电影生产各环节的作用极为相似,认为制片人适于承担一部电影核心创意“代言人”的角色,负责该体系的生产组织。制片人应当实现的理想生产组织形式,是创意生产者能够调和地开展以下三种创意活动的核心创意集中制:第一,遵守职业伦理承诺,在自身负责的创意生产环节贯彻核心创意。第二,在自身贯彻核心创意的过程中,满足个人通过艺术活动观照世界的本质需要。第三,在除自身之外的其他创意环节,都要以创意生产者和观众的双重身份参与其中,推动整部电影集中在核心创意之下,确保满足观众作为人的本质需要。高概念的成功彰显、证实了这种理想的生产组织形式。高概念电影《风月俏佳人》(Pretty Woman,1990)、《潜龙轰天》(Under Siege,1992)的制片人加里·W.戈尔茨坦(Gary W.Goldstein)回忆道:“我在环球影业负责一部年轻导演的电影时,曾叫来公司所有部门的人,不一定是负责人,只要有时间就行。大家聚在一起听导演讲解了尚在制作中的电影故事板。接着我请他们发表意见:导演怎样拍摄这部电影更好?怎样拍摄能帮助他们更好地完成各自的工作?他们每个人都有10年以上的从业经历,却说第一次参加这样的会议。”[19]

加里·W.戈尔茨坦(Gary W.Goldstein)

谈创意生产组织

四、电影本体创意:

工业化生产体系的结构性失序

电影创意分为策划、编剧、导演、摄影、美术、服装、音乐等关于电影本体的创意,以及宣传、发行、周边商品等“后制作”环节的创意。电影工业美学认为电影本体创意生产应遵循类型生产原则,高概念则在类型生产的基础上更加注重电影的可营销性。可以说,高概念电影是类型电影中受众需求和营销活动实际需要对电影本体创意决定性最强的一支,“它的诞生是出于最大化作品可营销性的目的”[20]。

尽管市场导向的程度不同,但电影工业美学和高概念是同为建立在系统分工和流程化基础上的工业化生产体系,体系固有的结构性得失是一致的。首先,工业化创意生产体系平衡了电影作为商品的标准化要求和作为艺术的差异化要求。[21]标准化确保大批量、高效率、质量稳定的电影生产,降低生产成本,标准化前提下的差异化保证电影产品有着个性化的艺术体验。标准化和差异化共同降低了电影市场的风险和不确定性。

以高概念为例,我们可以看到,高度完备的工业化创意生产体系是如何全面且精细地贯彻标准化要求的(从电影核心创意到诸种本体创意,均有明晰的工业标准、操作指南、时间安排和专门的创意人员), 以及诸种电影本体创意是如何在工业生产经济高效的要求下呈现高度符号化的形态的。电影本体创意可以分为四类:电影讲述故事的叙事创意;选角、表演、舞蹈、武打、服装、化妆等组成的身体创意;音效、配乐、配音、插曲、主题曲等声音创意;选景、布景、灯光、色彩等空间创意。

首先,高概念的叙事创意是高度可简化(reducible)的。核心创意是高概念电影全部叙事创意的浓缩。高概念电影文本中全部的叙事创意与简短表述的核心创意带给观众的预期相比,几乎没有出入。这样的叙事创意易于传播,具有“分享的可能性”。福斯公司总经理安尼·汤普森评价高概念电影:“既好像依靠叙事,又好像缺乏叙事。”[22] 高概念可简化的叙事创意主要分为世界观创意和情节创意,二者也常常同时存在。世界观创意是指像《侏罗纪公园》《流浪地球》这样的影片,它们的核心创意往往是描述一个迥异于现实世界的假定性世界,其运行规则或矛盾或新奇,故事几乎是自动生成的。情节创意则见于《泰坦尼克号》(Titanic,1997)、《扬名立万》(2021)等电影。结构主义叙事学认为“二项对立”是影视文学表意和叙事的起点,照此看来,高概念的情节创意包含的是两对甚至更多的二项对立,以至于只需要交代对立及对立中的行动元,故事情节就可自动“倾泻”而出。《泰坦尼克号》中杰克和露丝的爱情呈现了阶级间的对立,在此之上,生离死别的残酷又为他们的爱情增加了一重阻碍。《扬名立万》中一群电影人在废弃的案发现场探索扑朔迷离的案情,封闭的空间和真凶的在场无疑使他们的处境更加危险。

可简化的叙事之《扬名立万》(2021)

其次,高概念四类经济高效的创意是建立在经验主义创意生产基础之上的。就是说,四类创意是高度符号化的,而且只重复书写已有的符码和成功的先例,“继承通俗文学和其他媒介的神话传统并加以拓展”[23]。最为突出的,一是叙事创意比起原创更倾向于改编小说、戏剧、漫画、动画、玩具、歌曲、游戏、社会事件、历史事件等既存文本,以及制作成功作品的续集、衍生片甚至重启版。例如《复仇者联盟4:终局之战》(Avengers:Endgame,2019)就是由时间旅行的科幻电影和偷盗电影糅合而成,讲述复仇者回到过去盗取宝石的故事。《我不是药神》(2018)则在犯罪片和商业片的包裹下对医疗体制和百姓民生进行了严肃思考。二是身体创意上总是选用具有脸谱化银幕形象的演员,要么出演符合其形象的角色,例如成龙扮演质朴滑稽的平凡英雄,李连杰扮演严肃正直的民族英雄,要么扮演与其脸谱完全相反的角色,例如电影《牙仙》(Tooth Fairy,2010)中硬汉演员道恩·强森(Dwayne Johnson)扮演了女性化的牙仙子一角。

电影《我不是药神》海报

工业化生产的电影产品常被指责缺乏创新、艺术性不足,标准化被认为是造成这种局面的主要原因。这种批评不无道理,毕竟工业化创意生产的创新是有限的,只能“满足电影制作者的美学感受力,又在不违背观众期待的条件下诉诸观众对创新的要求”[24]。其实,标准化本身并非问题所在,所谓创意标准实际只是一套低语境的表意体系,用于创意生产中的沟通和有效的创意接受,造成上述问题的是工业化创意生产体系将各类电影本体创意拆解为流水线的平行结构,对维护叙事创意的中心地位天然缺乏约束力。

叙事创意理应是电影本体创意体系的核心,其他类创意应当首先服务于讲述故事。一方面,电影作为时间艺术,沿着时间线体验事件、激起情感是观影活动的重要组成部分。另一方面,所谓的核心创意本身就是一种叙事创意,核心创意集中制的题中之意原本就是叙事中心制。然而由于缺乏相应的约束力,工业化创意生产体系看似有着理性高效的生产秩序,实则陷入了叙事创意中心地位得不到彰显的“失序”。可以看到,大量电影本体创意不再服务于叙事,而是超出了叙事,仅带来视听的快感,此现象被怀亚特称为“溢出”(excess)。例如,在《长津湖》(2021)的战争场面中,失控的坦克从山坡冲下,撞塌了山脚的木屋,镜头对准这一场面时,情节暂停了。再如,从《壮志凌云》(1986)中赤裸上身的飞行员们伴着流行歌曲打沙滩排球的MV式片段,到《唐人街探案2》(2018)中唐仁和秦风伴着Welcome to New York遍览纽约名胜的狂欢式段落,使用流行音乐和MV式镜头语言展现身体、空间奇观的做法已经深深融入各国商业电影的创意生产中。

《唐人街探案2》(2018)中的视听溢出(excess)

上述“溢出”的创意在高概念乃至一般商业电影的创意标准中,都被体制性地认可和鼓励。于是我们看到了电影美学意义上的商业片“质量”和市场意义上的商业片“质量”发生的分歧,前者更注重各种电影本体创意的叙事协同性,即作品的所有创意是否同一地讲述了一个好故事,后者则更注重影片的可营销性。

五、电影营销创意:

本体创意的价值转化

艺术电影《地球最后的夜晚》于2018年年终上映,宣发团队动员电影院线开展了“一吻跨年”宣传活动,将影片包装为受众广泛喜爱,尤其适合情侣观看的节庆电影,预售票房达9000万,刷新艺术电影预售纪录,上映首日即获得2.6亿元票房。然次日起,因影片内容与宣发阶段建立起的观看预期严重不符,票房下跌90%以上,口碑也出现断崖式下跌,最终以2.8亿元票房收场。热门情景喜剧《爱情公寓》电影版在上映前以情怀式宣传吸引了大批原剧的忠实观众,隐瞒了影片剧情并非《爱情公寓》的延续而是《盗墓笔记》衍生片的事实,欺骗式宣传导致影片的票房和口碑都遭到“反噬”。在电影生产销售的良性循环中,宣传、发行、周边商品等环节的创意必须立足于对电影本体创意的价值转化,而非罔顾电影本体创意、观众群体划分和市场经济基本伦理的不可持续性经营。

高概念作为核心创意集中制的创意生产体系,电影宣传、发行、周边商品等的创意和电影本体创意均集中于核心创意,实现了各个环节电影创意的协同。核心创意还在一定程度上打破了电影策划、制作、宣发的线性时间,允许宣传、发行、周边商品等环节的创意更早开始,以至于对部分电影来说,剧本还未写好,主创团队还未完备,营销就已开始,相关版权就已售出。故而戈尔茨坦描述的问题得到了一定程度的解决:“创作者不到电影几近完成时,不会分享哪怕一帧内容。创作者将作品视作私有物,严加保护是人类的本性。但这也导致市场部门在最后时刻才介入,没有时间发挥他们的创意,策划好的营销点子。”[25]《美国队长3:内战》(Captain America:Civil War,2016)讲述超级英雄们就是否接受政府监管一事,分为由钢铁侠和美国队长带领的两个派系,影片的核心创意便是“超英对垒”。影片上映前,饰演超级英雄的多位明星便在社交媒体上分成两派,号召观众“站队”,成为轰动一时的网络事件,紧贴“超英对垒”的营销策略也贯穿该片宣传的全过程。

集中于核心创意下的营销创意之

《美国队长3:内战》

(Captain America: Civil War,2016)

与之相似,电影工业美学提倡的是电影品牌化策略。将电影产品视作由电影文本品牌(系列品牌、类型品牌、题材品牌)、电影生产者品牌(企业品牌,导演、演员、编剧等明星品牌)、后品牌(周边商品品牌)整合而成的品牌系统。系统内的品牌要素各自独立的同时,统一于“电影品牌”这个大的概念之下,良好的电影品牌和品牌要素能够反复生产或扩大生产。[26] 电影品牌化是电影产业全链条整体观、协同观的一种表现,内化了核心创意集中制的精神,实际上就是围绕核心创意建立电影品牌系统,使各种品牌要素指向以核心创意为内核的、统一的电影品牌。

电影品牌化和高概念模式建立在现代社会符号化消费的基础上。电影导演、演员、制片、企业等创意生产者在电影策划制作阶段提供生产要素价值,到了电影销售经营阶段,创意生产者和他们生产的电影本体创意一样提供符号消费价值。

在核心创意集中制下,创意生产者围绕核心创意同时发挥上述两种价值,从而有效避免了营销创意与电影本体创意相脱节甚至完全无视电影本体创意,以及营销创意模糊导致电影品牌形象模糊、市场定位不准确等问题。《寻龙诀》(2015)借盗墓探险故事探讨了如何面对过去、放下过去的主题,是对个体创伤和20世纪60年代集体精神创伤的想象性解决,然而影片在上映受到好评后,营销方面未能及时将舆论导向这一核心创意,发酵情感话题,而是任由讨论的焦点不断偏向影片的视效奇观。影片虽口碑良好、票房成绩尚佳,导演乌尔善却认为宣传工作在“第二阶段完全失焦了”[27]。

《寻龙诀》(2015)中的情感主题

六、电影工业美学视域下中国电影

工业化创意生产体系的制度理想从某种角度看,电影工业美学“内化”了高概念模式,或者说,是创意生产的多个维度与高概念“遇合”、互通、共振。但与高概念相比,电影工业美学毕竟诞生于不同时代和不同国家电影产业之中。因此,有必要在工业化创意生产体系的基本构成之上,继续认识电影工业美学所代表的时代性与在地性,进而为中国电影工业化创意生产体系提出一种制度理想。在此之前,应当以高概念为模型,分析影响一个时代一个国家工业化创意生产形态的决定要素。

1. 工业化创意生产体系的决定要素

好莱坞工业化创意生产体系由来已久,但到20世纪70年代,高概念才“姗姗来迟”。高概念随着时间推移产生、发展的历史脉络显示,工业化创意生产体系的形态在很大程度上是由电影产业结构、影像播放技术和宣传媒介技术的发展所决定的。

电影产业结构的集中程度越低,工业化创意生产体系的低语境程度越高。在高概念产生前的古典好莱坞大制片厂生产模式中,不仅制片、发行、放映环节由同一家大制片厂垂直把控,创意人才也固定为某一家大制片厂工作。在此时期产生了希区柯克(Alfred Hitchcock)、约翰·福特(John Ford)等极好地平衡了艺术性和市场性要求的体制内作者导演,以及众多银幕形象鲜明的类型明星。[28] 新好莱坞时期,电影产业的垂直结构和创意人才的制片厂雇佣制都被打破,电影产业重组为业务分散的创意机构群,创意人才的流动性大大增加。松散的产业结构,需要简洁高效、信息损耗低的创意系统,发挥沟通各个创意环节的语言功能和整合各类创意达到最优生产效率的系统功能,作为核心创意集中制的高概念应运而生。

随着影像播放技术的发展,电影观看方式越丰富,影像市场的总体容量越大,工业化创意生产体系越倾向于生产单一、创新程度低的电影本体创意。高概念产生于影像播放技术井喷式发展的历史阶段,有线电视、卫星电视、家庭录像带(VCR)、数字视频光盘(DVD)接连问世,电视业除了购买已经下映的院线电影填充电视播出时间,还自行制作电视电影。在不断扩容的影像市场中,电影产业维持自身竞争力、降低投资风险的方式是使院线电影产品不断兼容,提高对上述各类辅助市场的把控。相应地,电影本体创意必须不断提高可简化性,才能在多样化市场和海量的影像产品中被广泛接受并传播。

与影像播放技术颇为相似的是,随着宣传媒介技术的发展,电影宣传材料越趋向于视频化,电影本体创意的视听溢出程度就越高。随着电视机在美国家庭的普及,电视广告取代报纸等平面媒介,成为电影宣传的主流媒介。电影需要在30秒的电视广告时间中吸引观众,高概念戏剧冲突强烈的核心创意和内化了电视广告、MTV风格的快感式视觉效果成为好莱坞在该时期探索出的解决方案。此外,从平面广告到电视广告,电影宣传材料更加接近电影本体,看似能够更好地展示电影产品的视听魅力,但实际上,电视媒介留给电影本体创意的宣传“窗口”反而比平面媒介更小:电视媒介的宣传场景严格限制在电视机前,简短快速的宣传片播放过后不可回看;反观报纸、杂志、广告牌等平面媒介不仅宣传场景可以渗透生活场景的方方面面,文字与图片形式的宣传还允许展示更多的电影本体创意信息。因此,主流宣传媒介的信息容量越小,工业化创意生产体系越倾向于生产高度集中于核心创意的电影本体创意,即电影文本的可简化程度越高。

2. 中国电影工业化创意生产体系的制度理想

囿于篇幅,这里探讨的是中国电影工业化创意生产体系的制度理想而非面面俱到的制度设计。提出制度理想是希望对高概念扬长避短,确定中国电影工业化创意生产体系建设的重要导向,规避不良趋势。

其一,提高电影产业结构的集中程度,形成相对稳定的垄断竞争产业结构。垄断的电影制作机构能够提供相对固定的电影本体创意生产组织,更加适合体制内作者性、艺术性较高的创意生产。相对整合的制片—发行—放映链条,能够降低电影的市场风险,抑制对电影可营销性的追求偏向,更注重叙事创意协同性。需要注意的是,追求垄断竞争不等于鼓励寡头垄断,而是在垄断竞争的局面下仍存在竞争空间,这可以促进电影产品质量不断提升。完全垄断的市场不存在竞争,产品质量提升缺乏动力,新企业进入市场的门槛极高。根据产业经济学关于集中度的测算,[29] 中国电影制片市场的集中程度适中;进口片与国产片发行市场集中度均过高,大量中小发行企业少有新片可发;电影放映市场则集中度过低,以省为单位存在区域寡头的院线企业,但没有一家院线企业能够支撑一部影片在全国范围内放映。

其二,大力发展网络电影产业,创意生产差异化的院线电影和网络电影。流媒体技术的诞生引发了音像市场的革命,视频网站电影作品点播一年的市场需求量远远大于电影院线一年能够放映的影片数量。美国流媒体电影产业应用高概念模式制作电影作品的情况印证了前面的论述,即为了满足极大扩容了的市场需求,填充网络平台作品库,流媒体的工业化创意生产体系不断降低核心创意的创新要求,甚至通过海量在线观看数据将核心创意统摄的、以场景为单位的传统电影本体创意系统,降解为以分秒、单帧画面内以视觉元素为单位的松散扁平的创意系统,颠覆了传统的电影美学形态。相关企业还将这种流媒体电影美学推向院线和电影节展,总体影响了传统电影产业的创意生产标准。然而,传统院线电影和流媒体电影的市场容量悬殊、接受学各异,工业化创意生产标准也理应差异化。

独立自足的中国网大市场:

《灵魂摆渡:黄泉》(2018)

目前,我国互联网企业一方面与外国流媒体企业一样,购买已经下线的院线电影和未能登陆影院的影片进行网络发行,最大化地开发电影产品的观看价值,另一方面与外国流媒体企业不同,开辟了独立自足的网络电影市场。我国网络电影脱胎于早期网络原创视频,自诞生起便有着“草根”、戏谑的基因,具有拼贴、解构的后现代美学意识。[30] 无论是创意生产理念还是产业建设规划,我国网络电影都没有模仿、颠覆传统电影产业及其创意生产,而是有着强烈的主体意识和分野意识。国外流媒体企业的发展现状警示我们,我国网络电影产业应当在继续秉承主体自觉和市场分野的基础上,通过探索核心创意集中制的网络化应用,建立起主体性的工业化创意生产体系,不断提升网络电影的整体创意水平。

其三,生产更加“复合”的电影本体创意,鼓励体制内作者进行艺术创作,注重工业化创意生产中的“决策感性”。比起从平面广告到电视广告的电影宣传形态变革,从电视到互联网,当代电影宣传的总体趋势发生了一定的转变。互联网宣传材料虽然仍是高度视频化的,但社交媒体、短视频、应用广告等互联网渠道的出现,实际上使电影宣传市场总体容量大大增加,更加碎片化,灵活度提升。这导致一部电影需要推出越来越多的宣传材料,电影本体创意的展示“窗口”再一次扩大。此外,互联网去中心化的结构特征使观众(互联网用户)不再被动接受任何娱乐消费品,而是通过点击选择使自身喜好变得可见,[31] 这意味着,当下的电影市场需求变得前所未有地多元化了。

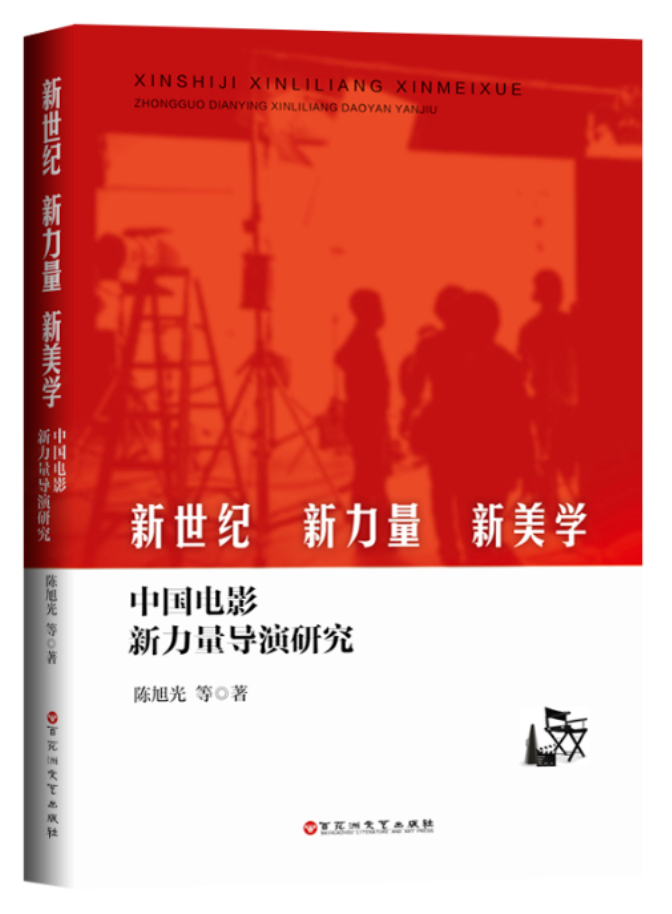

更加适应互联网时代创意要求的新力量导演:

(《中国电影新力量导演研究》,陈旭光著,

百花洲文艺出版社,2021年)

这就要求当下的电影本体创意除了协同集中地呈现核心创意,还必须有更强的可看性和文本可解读性。前互联网时代高度可简化的电影本体创意,对当代电影宣传市场来说反而过于“简单”,可营销性不足。近年来,《白日焰火》(2014)、《罗曼蒂克消亡史》(2016)、《隐入尘烟》(2022)、《无名》(2023)等体制内作者导演在遵循核心创意集中制的创意生产体系客观规律、呈现类型化电影本体创意的同时,还加入自身作者性的艺术风格和主题关怀,取得了艺术与市场的双重成功。以《隐入尘烟》为例,影片讲述西北农村一对被各自家庭抛弃的男女凑成夫妻,过着贫苦的日子,却意想不到获得了幸福。初看,影片的核心创意包含包办婚姻中的意外恋爱、贫苦条件对生活的挑战两对二项对立,符合高概念叙事创意的特征,但影片还对农村生活展开了缓慢、事无巨细、四季轮回式的凝视,这种超出叙事需要的自然主义空间创意,为影片提供了可看性和解读的空间。如果按照高概念的可简化标准,《隐入尘烟》当然可以凝练为一句话的核心创意,但这么做显然流失了影片蕴含的大量意义。

更强的可看性和文本可解读性之《隐入尘烟》(2022)

体制内作者的艺术创作有相似的特征,即电影本体创意忠实呈现了核心创意,但影片整体难以简化压缩。他们的艺术性使影片表现出既遵循核心创意又超出核心创意的中间形态。事实表明,体制内作者的创意复杂性是工业化创意生产体系应对宣传媒介变革、内化互联网内容要求的一种有效路径。

此外,互联网技术在宣传电影产品的同时还发挥着市场调查的作用,能够为创意决策提供主创、情节、选景、服装等方面的高度理性科学的建议。表面上看,这契合工业化创意生产体系的理念,以更高程度的决策理性实现更精准、更高效的生产,但作为决策工具的互联网技术使工业化电影创意生产体系有向决策理性倾斜、忽略体系中的个人及其本质需要的失衡趋势,因此,研讨工业化创意生产体系建设问题时,强调体系中的决策感性就显得尤为重要。导演乌尔善就曾说过:“电影工业化强调数据和流程,但其中需要感性和直觉的东西非常多,很难用外在标准去衡量。比如主题选择、情感表达等,只掌握在个别主创手里。”[32]

结语

毋庸讳言,在中国电影由高原走向高峰的艰难历程中,电影的工业化生产越来越重要,工业美学要求越来越高。从某种角度看,工业化创意生产体系建设是电影产业建设的“软件”层面,与电影技术、电影基础设施等“硬件”层面并驾齐驱。电影工业化创意生产是关涉广泛的跨学科问题,需要在组织管理学、电影美学、产业经济学、传播学等多个领域中分别找到“电影创意”“电影质量”所处的位置,从各自的角度对工业化创意生产体系展开学理论证和制度设计。本文可以看作将高概念作为“敲山之石”,对中国工业化创意生产体系做出的理念性、方向性探索。

总的来说,提升中国电影整体质量和创意水平,首先须建立以核心创意集中制为主导的电影工业化创意生产体系。此外,在互联网全面介入传统电影产业的背景下,需要在坚持核心创意集中制的基础上注重电影创意的艺术性和创意生产中的“决策感性”。同时,须密切观照中国电影产业集中程度、院网电影产业总体布局,建立起良性竞争的电影产业结构。

注释:

[1] 美国理论家约翰·费斯克的“两种经济”理论认为文化产品的消费既是文化流通也是经济、金融的流通或消费,而在金融经济和文化经济两个领域流通并“运载”的内容是不同的,一是流通财富,即资本的生产和经济的消费,另一则是流通意义、快感和社会认同,即文化消费。参见约翰·菲斯克:《电视文化》,祁阿红、张鲲译,北京:商务印书馆,2005年,第447-448页。

[2] 尹鸿、王晓丰:《“高概念”商业电影模式初探》,《当代电影》2006年第3期。

[3] 陈旭光:《当下中国电影:期待“机制保障”与“理论批评护航”》,《现代视听》2019年第5期。

[4] 陈旭光:《电影工业美学:理论源起、学术争鸣与拓展空间》,《北京电影学院学报》2022年第4期。

[5] Fred Rothenberg,“Helicopter is the Latest TV Hunk;Violence Still Big theme,”Desert Sun,29 June,1983.

[6] Gary Edgerton, “High Concept Small Screen: Reperceiving the Industrial and Stylistic Origins of the American Made-for-TV Movie,” Journal of Popular Film and Television, Vol.19, Iss.3,2010, pp.114-127.

[7] Justin Wyatt, High Concept: Movies and Marketing in Hollywood, Austin: The University of Texas Press,1994,p.8.

[8] Chris Mathieu, Sara Malou Strandvad, “Is This What We Should be Comparing When Comparing Film Production Regimes? A Systematic Typological Scheme and Application,” Creative Industries Journal, Vol.1, Iss. 2,2014, pp. 171-192.

[9] Chris Mathieu, Sara Malou Strandvad, “Is This What We Should be Comparing When Comparing Film Production Regimes? A Systematic Typological Scheme and Application,” Creative Industries Journal, Vol. 1, Iss. 2,2014, pp. 171-192.

[10] 大卫·鲍德韦尔、诺埃尔·卡罗尔主编:《后理论:重建电影研究》,麦永雄等译,北京:中国社会科学出版社,2000年,第40-41页。

[11] Tim Coleman, “Review: High Concept: Movies and Marketing in Hollywood by Justin Wyatt,” Criticism, Vol.37, No.4,1995, pp. 653-655.

[12] 尹鸿、王晓丰:《“高概念”商业电影模式初探》,《当代电影》2006年第3期。

[13] 陈旭光:《新时代中国电影工业观念与“电影工业美学”理论》,《艺术评论》2019年第7期。

[14] 陈旭光、查萌、陈婷:《当代中国电影:创意产业与创意主体研究》,《文艺争鸣》2008年第7期。

[15] Douglas Gomery,Robert C.Allen,Film History:Theory and Practice,New York:Newbery Award Records,1985,pp.86-87.

[16] 陈旭光、查萌、陈婷:《当代中国电影:创意产业与创意主体研究》,《文艺争鸣》2008年第7期。

[17] 约翰·哈特里:《创意产业》,意娜译,《电影艺术》2006年第5期。

[18] 吴亚南:《主体·艺术生产·异化——从马克思需要理论视角看艺术生产》,《马克思主义美学研究》2014年第2期。

[19] Film Courage,What is High Concept?Opposing Thoughts On Big Movie Ideas,https://www.youtube.com/watch?v=c3vE5jpfBI0&t=2s.

[20] Justin Wyatt, High Concept: Movies and Marketing in Hollywood, Austin: The University of Texas Press,1994,p.15.

[21] Janet Staiger, “Dividing Labor for Production Control: Thomas Ince and the Rise of the Studio System,” Cinema Journal, Vol.18, No.2,1979, pp.16-25.

[22] 贾斯汀·怀亚特,R.L.拉特斯基:《高概念:使“后现代”抽象化》,刘国选、左舒拉译,《当代电影》1990年第6期。

[23] 托马斯·沙兹:《旧好莱坞·新好莱坞:仪式、艺术与工业》,周传基、周欢译,北京:北京大学出版社,2013年,第13页。

[24] 托马斯·沙兹:《旧好莱坞·新好莱坞:仪式、 艺术与工业》,周传基、 周欢译,北京:北京大学出版社,2013 年,第15页。

[25] Film Courage,What is High Concept?Opposing Thoughts On Big Movie Ideas,https://www.youtube.com/watch?v=c3vE5jpfBI0&t=2s.

[26] 陈旭光:《电影工业美学研究》,北京:中国电影出版社,2020年,第224-226页。

[27] 乌尔善、杜庆春:《项目开发能力是电影工业化水平的重要标志——乌尔善访谈》,《电影艺术》2016年第3期。

[28] 褚儒:《电影工业美学的产业经济学解读与中国电影工业体系建构刍议》,《四川戏剧》2020年第4期。

[29] 参见高铖:《中国大陆电影产业的市场结构:集中度分析》,《北京电影学院学报》2007年第2期;冉景刚:《中国电影产业的集中度研究》,《新西部》2017年第10期。

[30] 参见陈宇:《网络时代的自由表达——网络电影的美学特征及其价值意义》,《当代电影》2011年第10期。

[31] 参见强月新、陈星:《线性思维、互联网思维与生态思维——新时期我国媒体发展思维的嬗变路径》,《新闻大学》2019年第2期。

[32] 乌尔善、杜庆春:《项目开发能力是电影工业化水平的重要标志——乌尔善访谈》,《电影艺术》2016年第3期。

(本文作者:陈旭光,北京大学文化产业研究院研究员,北京大学艺术学院教授。孙茜蕊,北京大学艺术学院博士研究生。本文来源于作者在《社会科学战线》杂志2023年第8期发表的文章。)

编辑:张悦苧