摘 要:元宇宙是社会与科技实现微观融合后向宏观拓展的集大成者,是应用场景集成、交互、对接的沉浸式虚拟平台,是和现实社会相互映射的复杂社会巨系统。文化空间作为一个涉及多学科、多领域的多尺度概念,在元宇宙背景下将打通物理、信息和认知域,通过虚拟真实化和现实虚拟化实现文化载体的空间建构,通过文化基因特征提取和映射实现文化本体的空间建构,以认知即服务的形式承接文化创新和发展。从文化要素化解构、文化基因映射竞合、文化舒适物供给及文化场景生成入手,描述元宇宙中文化空间建构过程,能够更好地把握元宇宙文化空间的结构特征。

关键词:元宇宙;文化空间;文化创新;文化基因

一 、文化空间研究综述

20世纪90年代,法国城市理论学家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)在论述空间概念时,认为空间包含了人类活动产生的文化,是一种有价值、有意义的文化空间[1],使空间有了文化的意涵。2001年,联合国大会将文化空间表述为非物质文化遗产的一种基本类型[2],正式提出了文化空间概念。文化空间作为一个涉及多学科、多领域的多尺度概念,早期研究从人类学视角出发,认为文化空间是由人的一整套行为模式和生活方式以及两者所共同形成的文化氛围组成,兼具空间性、时间性、文化性[3],应充分考虑空间环境中的各要素之间的相互作用和相互影响[4],由空间内特定群体——人的生产、生活及行为模式来定义[5]。在社会学、文化学领域,有学者将其看作是一种由意义符号、价值载体组成的,具有核心象征性的场所、场景和景观[6];也有学者提出文化空间是人以及他们所产生的文化赖以生存和发展的场所[7],与文化时间相对,共同构成了文化环境。总体来看,国外研究成果比较丰富,但近年有下降趋势,而国内成果逐年递增,正在成为当前研究热点[8]。文化空间是人类社会长期发展过程中各种要素组成的代表人类文化生活实践的空间载体,对社会发展起着维持、强化和重构的作用,同时也是文化诉求展现与表达的舞台[9],具有时空二重属性[10],并逐渐从单向文化空间向互动式双向文化空间转变[11],从互动式双向文化空间向虚实文化空间转变。

传统文化空间一般指的是现实空间,更多是围绕地域范围、面积、特点,指向特定历史与文化背景下的地域,既包括国家的政治、经济、文化环境等,也包括社会的文化政策、语言、民俗、宗教信仰、经济水平等[12]。若从文化发展的时间脉络出发,文化空间可由传统文化空间、现实文化空间和未来文化空间三维向度构成[13]。科学技术推动下,空间的流动与转换加速,个体生产生活方式发生重大变化,虚拟文化空间在一定程度上模拟物理空间社会关系,形成了独特的文化空间形态。国外学界对虚拟文化空间的研究主要集中在政治学、心理学、建筑学等领域,或应用到城市规划学和城市地理学研究中,提出虚拟空间的沉浸式三维表现[14],或从建筑学角度对虚拟空间进行形式划分[14]。国内虚拟文化空间研究兴起于20世纪末21世纪初,目前研究主要集中于空间类型与功能[15]、网络社会行为与空间构建[16]、空间转向的应对策略与路径选择[17]等。例如,对网络虚拟空间的公共性弱化现象及其对民众依附性的强化[18],虚拟空间功能、活动、符号消费行为,虚拟空间中自我的现实性与虚拟性之间产生张力的原因[19]以及数字技术、虚拟文化空间营造和参与主体意识的交互沉浸等虚拟文化空间构建三要素进行研究等。

国内外学界在虚拟文化空间的空间维度、理论工具、影响机制、实证应用和对策研究等方面取得了一定成果[20],但也存在不足之处,在物理、信息和意识三个层面同时对文化空间的研究还比较少。这反映了文化空间的研究关注到了技术对空间塑造的问题,但由于专业所限导致的跳跃性研究产生了诸多断点,无法实现虚拟文化空间在物理、信息和意识三个层面的贯穿式研究。随着新一代信息技术的发展,特别是元宇宙的出现,文化空间“数字孪生”化将对文化产业进行颠覆和重塑,文化空间将打通物理域、信息域和认知域,以服务的形式承载文化的创新和发展。

二、文化空间在元宇宙中的建构

当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,数字文化经济进程提速,催生了大量文化产业新业态、新场景,迫切需要一个虚拟化载体或平台来承载,这是元宇宙提出的重要推动力。元宇宙是社会与科技实现微观融合后向宏观拓展的集大成者,是场景集成、交互、对接的沉浸式虚拟场域,是和现实社会相互映射的复杂社会巨系统。元宇宙作为以往文学作品构建的虚幻世界,正在成为数智时代的可能世界[21],为新的文化空间建构提供了可能。(一)文化的要素化解构、升级及文化资产化新一代信息技术的微观重构能力为文化的要素化解构、升级与文化资产化提供了可能,促使文化产业在设计、生产、管理及服务等环节,由单点数字化向全面集成化演进,这必将加速文化产业创新方式、生产形态、组织形式和商业模式的深刻变革,催生智能化生产、网络化协同、服务化延伸、个性化定制等诸多新模式、新业态、新产业。

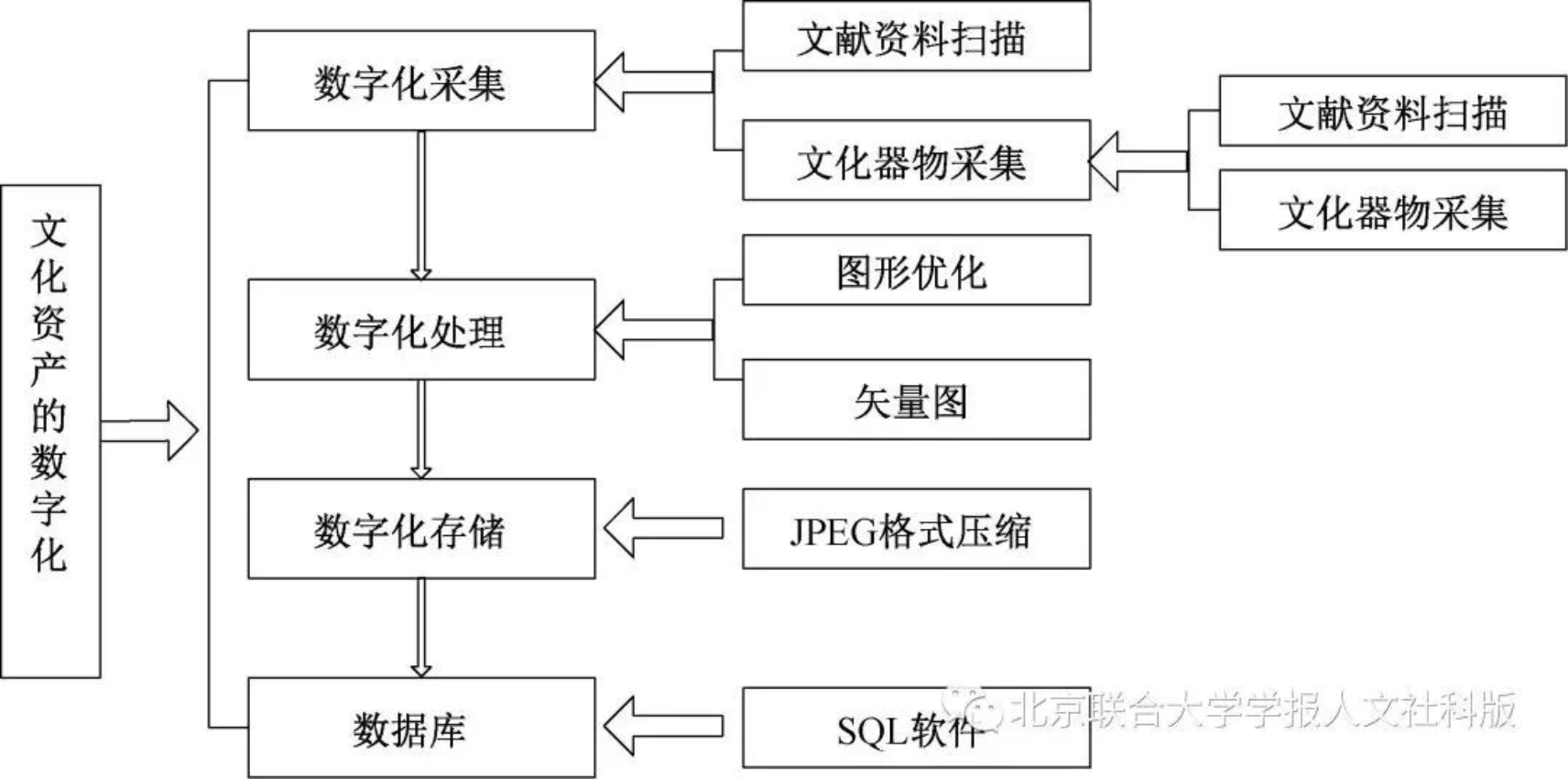

1. 文化的要素化解构数字化技术,即运用算法程序把信息进行数字化编码,使用存储设备进行存储,使其能够在网络中传播的技术总称。在元宇宙文化空间与现实文化空间对接时,数字创意手段、数字传播工具等数字化技术将推动文化资源通过数据化和要素化,解构为数据资产形态的生产要素。在对现实文化资产进行数字化处理时,主要运用数字采集技术、图像处理技术、存储技术和数据库技术等[22],如图1所示。与传统文化资产相比,数字化文化资产具有以下特点:一是可识别,信息可转化成二进制代码,便于读取、识别和存储。二是可编辑,能够对采集数据进行还原和修正。三是可复制,二进制数据信息可无限次无损复制,不会导致失真。

图1 文化资产数字化路线图

图1 文化资产数字化路线图

以数据化和要素化的文化解构为起点,文化内容数字化的过程包括非数字化文化资产的直接数字化和文化资产的数字基因化。尽管两者生成的数据形式相同,但数字化处理方式不同,前者是文化抽样、量化和编码的过程;而后者则有数据挖掘和机器学习过程,是文化资源以空间形式量化重构、实现基因显化的过程。新一代信息技术能够实现对现实空间数字文化资源的解析,使文化资源在微观上性质相似,在宏观上边界模糊或消除,使文化资源具备了融入元宇宙文化空间的形式条件,具备了在虚拟文化空间中相互融合生成虚拟文化产品和场景的物质基础。

2.数字化文化要素的活化

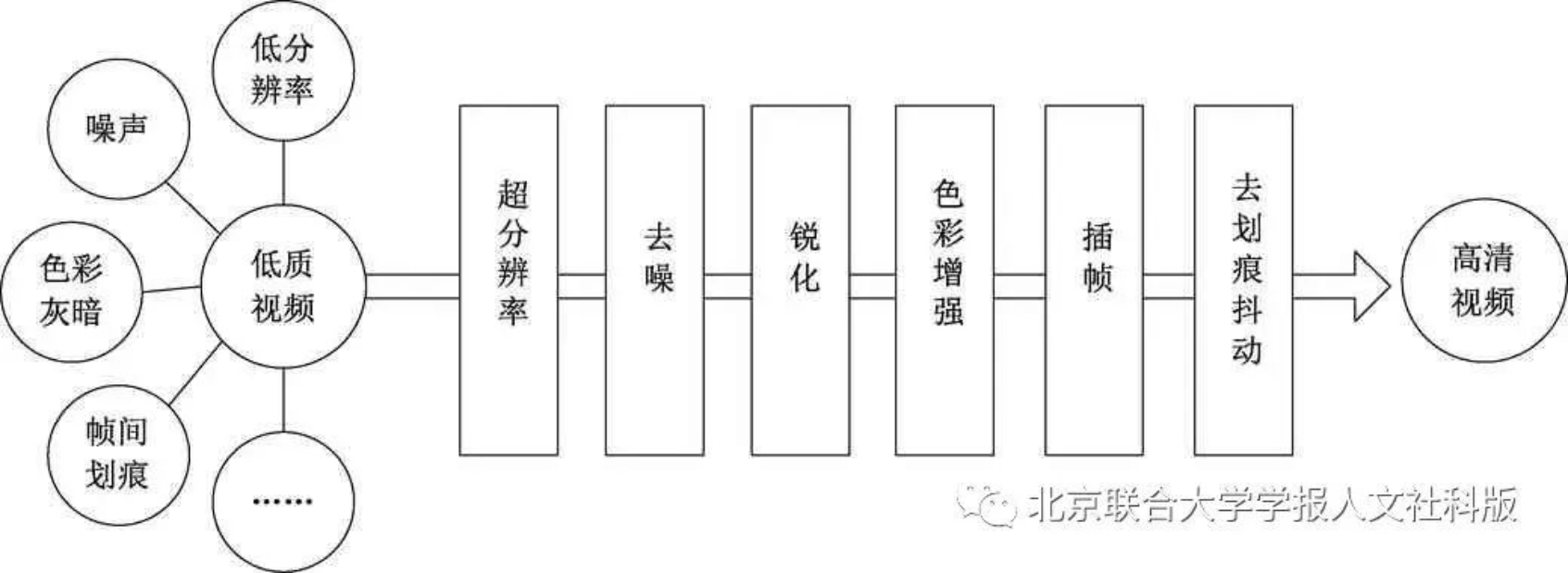

“活化”本意是将事物从已经丧失活性状态或较低活性状态下,采用某种催化剂使之转化为富有活性状态的过程[23]。数字化文化要素的活化是指文化要素在数字化过程中,通过引入人工智能等技术,区分点状、线状、面状和多维要素,实现要素适度原真化,并使其向生活化、产品化以及国际化转换[24]。点、线状要素可通过建立文化符号转化架构进行解构简化,并运用格式塔原理重组设计[25];面状要素可采取“以点成线,以线带面,面面相连”的聚落数字连片活化方法;多维要素则需综合运用三维信息系统、多元异构时空数据分析、历史信息比对等技术手段实现。例如,在低质视频文化要素活化过程中(图2所示),可针对低分辨率、多噪点、色彩灰暗、帧间有划痕等问题,通过人工智能处理,抽取文化基因或复合文化要素,实现视频要素的活化。

图2 低质视频文化要素活化技术处理过程

数字文化要素经活化技术处理后,将全程贯穿文化产业链、版权价值链、科技创新链。通过三链融合加速实现数字文化要素的全业、全程和全息活化。全业既包含新闻、出版、影视、演艺、文博等传统文化业态的产品形态、商业模式,也包括短视频、直播、网络游戏等新型业态,也可面向元宇宙文化空间的建设需求。全程是指文化要素将贯穿文化产业创意—生产—传播—体验全链条、全过程。全息是指要素活化将推动文化产业突破各种介质、载体及时空界限,实现文化创意跨载体呈现、跨时空交互。

3.数字化文化要素的资产化

数字化文化要素的资产化指的是零散分布的各种文化资源经数字化采集、解构、活化以后,经过标准化标注与关联,转化为可交易的文化资产,成为数字化文化的核心生产要素。文化数据资产化的主要特征是可溯源、可量化、可交易。

可溯源是指按照统一标准生成唯一的文化数据标识,基于深度合成和随机纹理嵌入等人工智能技术,在文化数据中嵌入唯一标识,实现数据溯源和区隔。可量化是指依托海量数据样本和无形资产评估相关理论构建文化数据价值评估模型,经人工智能训练,循环修订模型指标,对文化数据价值进行精准评估。可交易是指经价值评估,明码标价的文化数据可基于区块链和云计算等技术,实现在文化数据服务平台中的流通交易,为元宇宙文化空间社会经济生态的建构奠定基础。

(二)文化基因的数据化映射与竞合重构

如果说,文化的数据化解构是文化空间建构的前提,那么文化基于基因的重构则是虚拟社会发展的必要条件[26]。文化基于基因的重构可分为基因的提取与表达、基因的数据化映射以及基因的竞合与重构三个阶段。

1.文化基因的提取与表达

文化基因是文化的内涵,在文化要素整个生命周期中扮演着至关重要的角色。元宇宙中文化空间的文化传承和融合,首先需要对文化基因进行数据化表达。在文化基因量化过程中,可通过解析文化基因的显性特征与隐性内涵之间的映射机理,解决“语义转移”“内涵挖掘”“时空约束”等问题。

文化基因提取按照深层、中层、表层三个层次,进行由抽象到具体的特征提取。表层文化指物质文化,也称器物文化。中层文化指物化的心理和意识化的物质。深层文化是表层文化和中层文化凝聚而成的心理积淀[27]。不同层次和类型的文化载体,获取文化基因特征的技术路径不同。在构建基本特征后,可归一化构建分层模型,区分感知层、本体层和语义层,对应建立感知标签、本体标签和语义标签。感知层获取视觉、听觉和触觉等感知层面的底层特征,经量化形成感知标签。本体层将底层特征与领域专家知识库中的对象模型进行匹配,确定文化基因在知识库中的归属,建立文化基因本体标签。语义层将文化基因语义标注词汇进行延展,挖掘构建基因内涵的语义图谱,建立文化基因语义标签。从分层结构的角度来看,语义层又分为底层语义和高层语义,底层语义与基因本体直接关联,具有较好的映射关系,但高层语义与文化时代特征相关,具有较强的动态性。元宇宙文化空间构建过程中,需要关注高层与底层语义信息在传承性上逐渐隔离、甚至出现鸿沟的可能性。

2.文化基因的数据化映射

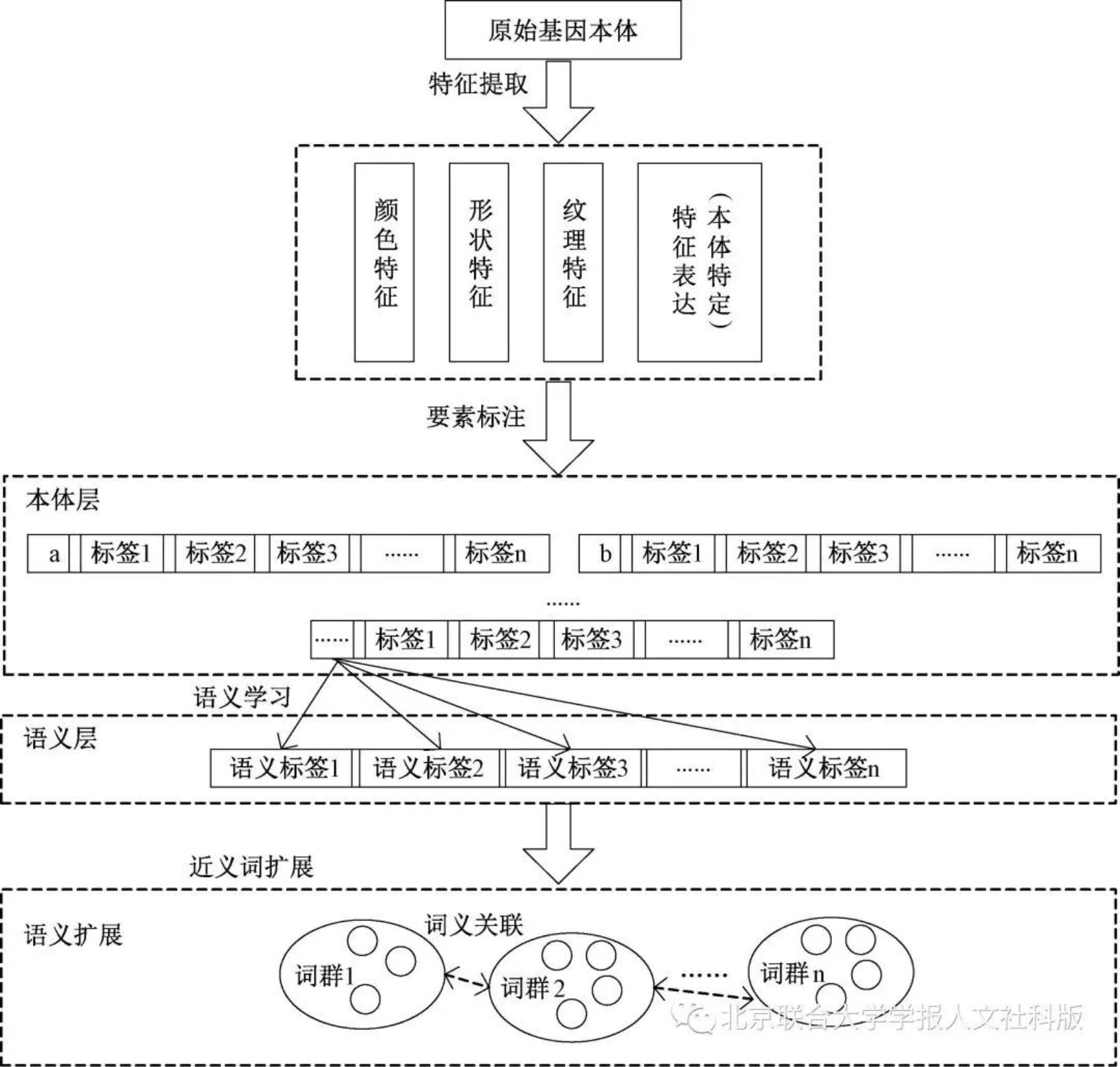

元宇宙具有宏观上混沌和微观上分层的特点。在元宇宙虚实空间对接过程中,需要构建以时间、空间、基因为轴的三维映射关系。在时空穿梭和虚实转化中,可以以多特征相似度为标准,确定文化基因存储模式与表达方式,实现精准文化基因语义表达,发挥文化基因映射和传承效能,实现文化特征和模式在虚实空间中的有效匹配,使文化舒适物和文化场景符合文化基因在时空中对文化的约束性要求,控制文化演化的方法和趋势。文化基因的数据化映射,首先,在本体层和语义层,将单个本体标签映射到语义层相应的语义标签中,建立两者的关联,实现原始基因本体与标签的关联和扩展。其次,针对本体标签寓意的多样性,将本体标签按照内涵关联方式组合输出其语义解释。再次,为提高不同文化基因之间耦合度,依据新词发现算法扩展同义词词林,实现文化基因在语义上的精确表达[28],如图3所示。

图3 文化基因语义标签关联

图3 文化基因语义标签关联

在文化基因层次提取与语义映射的基础上,文化基因所对应的所有字典原子聚合形成字典。作为基因量化空间,字典中每个字典原子代表基因相似度较高的语义特征,相似类别基因都可在字典中通过线性相加的方式进行组合重建。通过特征学习和机器学习方法,使类别区分度增强、类别字典相关性容易捕捉,利于实现量化空间的优化。在此过程中,利用训练集的语义标签空间和特征标签空间进行训练,在区分非本类文化基因的同时,实现目标特征汇集重建。最后从空间主体感知出发,利用文化基因的作用机制,调整、融合和优化文化基因构成的不同类别字典原子配比,实现由摸索适配文化需求向智能调控适配文化需求转变。

3.文化基因的竞合与重构

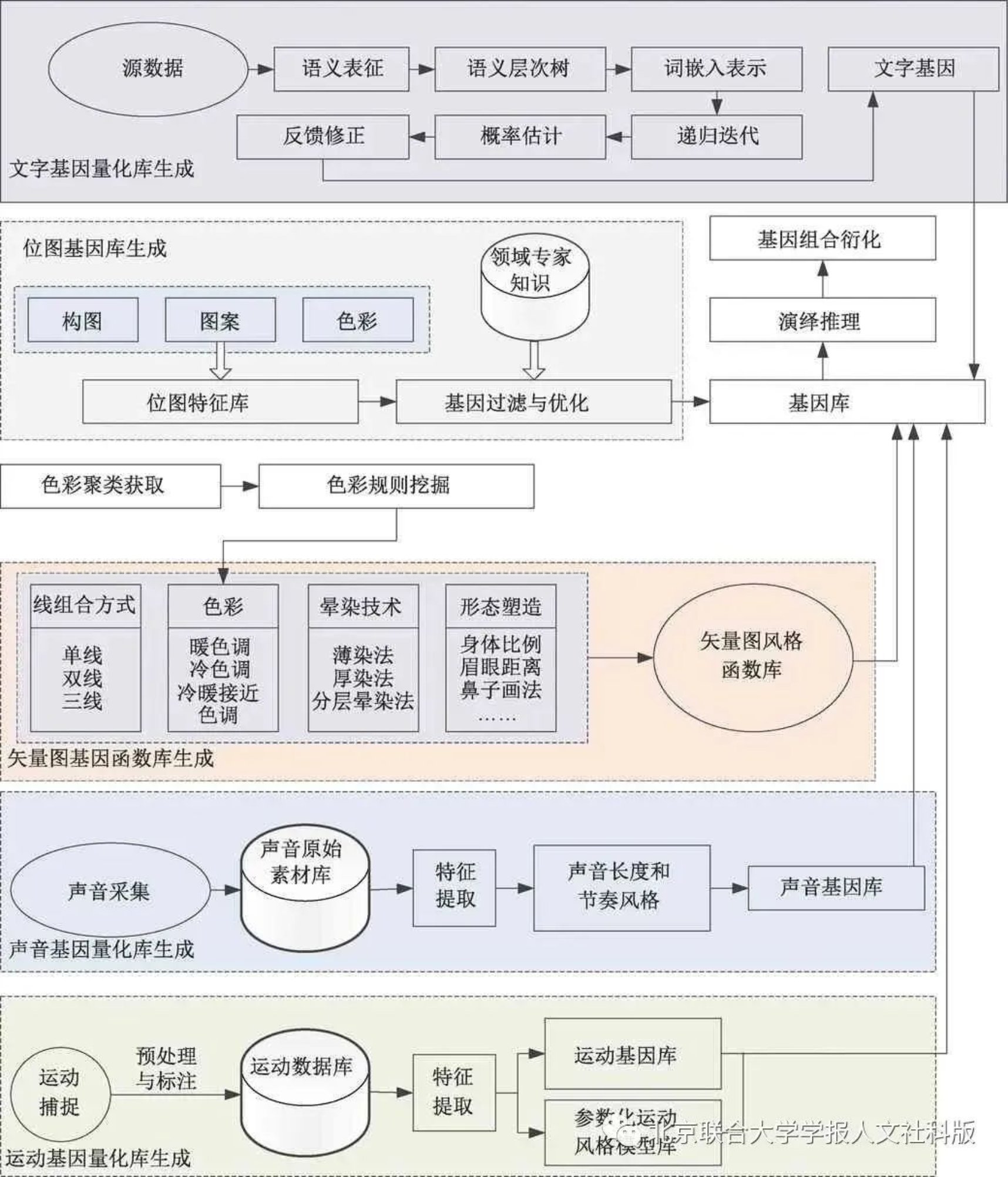

威尔逊认为,文化进化依赖性状的传递,相对来说速度比较快;而生物基因进化依赖世代基因频率的改变,因而是缓慢的[29]。文化基因竞合和重构是在文化基因的量化空间中,通过不同文化要素的竞争、组合、变换生成新的文化资源数据或文化数字内容的过程。文化基因的量化空间需要以文化要素的数据化映射为基础,在基因层次提取与风格化建模,利用机器学习和模式识别方法,以文化基因的字典原子为对象进行构建。量化空间主要包括基因标签量化空间和优化语义量化空间,可表征不同文化基因及文化基因类别之间的关系。图4是多种文化基因的量化空间生成过程。不同类别量化空间的相关性体现在基因库中字典原子之间的相似性,挖掘类别之间的相关性是文化基因语义量化空间表达的重要途径。

图4 文化基因量化空间的生成过程

文化基因的竞合和重构可以是纯粹遗传的,也可以是纯文化的,还可以通过基因+文化方式传递,一方面,文化发展受基因的制约和指导,另一方面,文化又改变着遗传纽带的强度和韧力,人类社会的文化基因就是以这种方式传递的[30]。文化基因的竞合是自然发生的客观过程,仍属于传统系统“生态”衍化,在元宇宙中不需要过多技术干预,只不过这种衍化过程的规律性能够很好地预知和预判。基因重构则会围绕高层次文化需求,以感官为前置接口,以文化素养为决策依据,实现感官与文化空间内容物的适配。在三种感官文化基因中找到相似性,进而形成跨域文化基因的协同,这种协同不是通过传统意义上大量联系形成的配合上的默契,而是从本质上找到相同点,利用技术手段形成基因特征的切合。

元宇宙肇造阶段会有一次集中式基因创新过程,虚拟文化空间的进化必定构筑在基因进化基础之上[31]。文化基因的衍化过程从理论上应是严格复制的,若要发生变异,那么每一步变异都需要有复杂的基因转换、扰动、重组和融合过程[32]。通过机器学习和模式识别,可以让文化基因从抽象的概念或想象的描述转化为量化的层次模型,利用种群全局搜索和个体局部启发式搜索相结合的方法进行竞合和重构,实现文化基因的衍化拟真。元宇宙文化基因衍化会通过大量技术干预来仿真并超越传统,这是元宇宙艺术和技术内涵融合的吸引力所在。例如:面向高层次文化需求,文化基因编辑技术无疑会让文化基因的载体“既好吃,又好看”,从而提升文化竞合和重构的效率和精准度。

(三)文化舒适物的供给及场景生成

场景是能够创造丰富文化意义的公共空间组合,是实现人、舒适物与空间环境互动的意义系统,以文化载体或文化内容物为功能导向的文化要素组合能够形成蕴含不同生产生活方式与多元文化价值观的特定场景。文化场景并不是抽象的空间容器,而是文化、审美与价值的集成,包含邻里、舒适物、空间主体、活动、价值观等[33]。文化场景强调文化主体对文化空间的建构,通过各种主体活动暗示、彰显或传递文化价值观和行为规范,催生并形成聚集效应,弥散独特氛围与地方气质,推动文化空间的更新与发展。

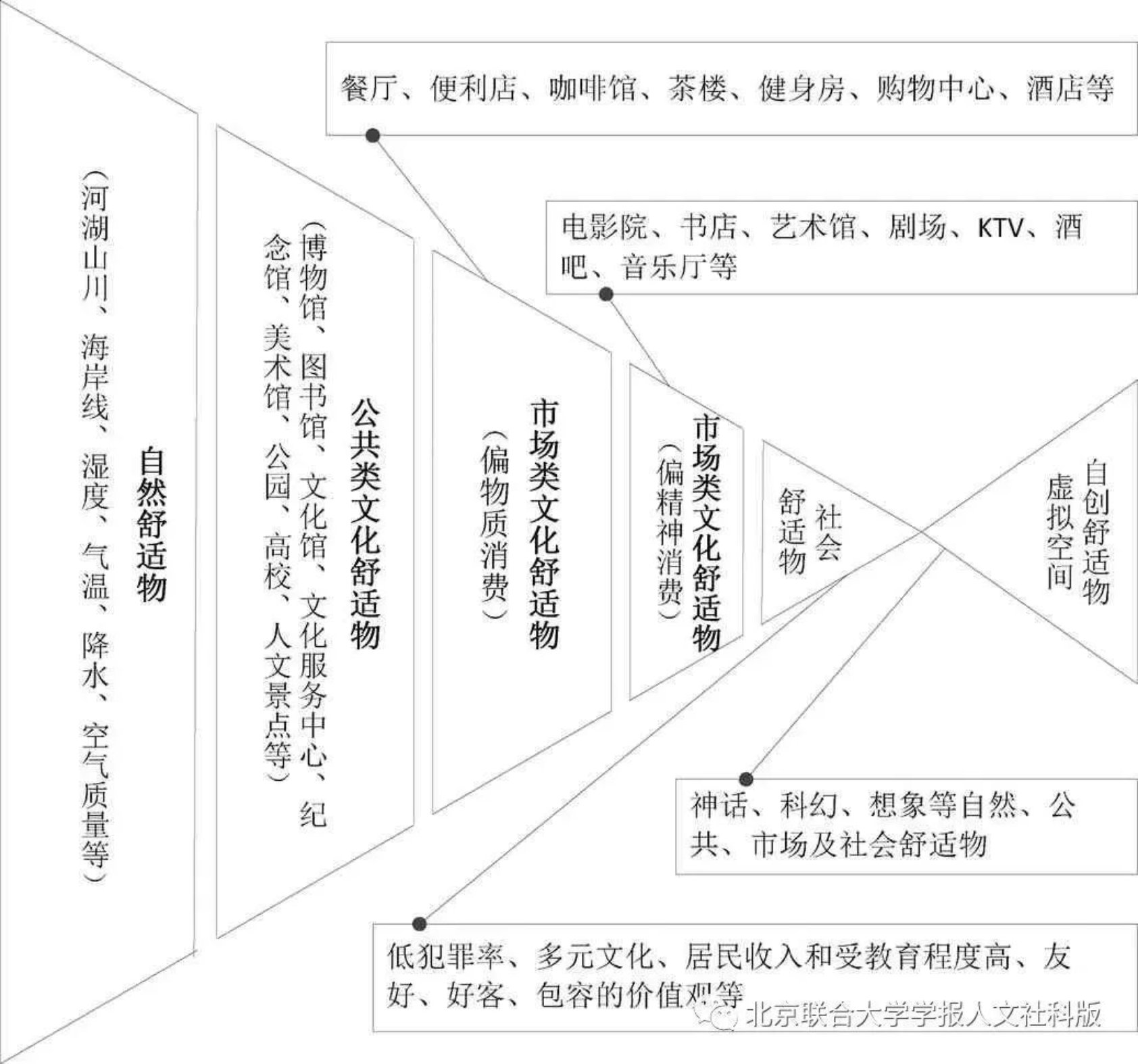

文化舒适物是人们融入、感受与体验场景的载体与媒介,具有特定的时代特征,与主流价值观念存在深刻的联系。在社会价值观念变迁过程中,人们对舒适物内涵的理解也处在流变与生成之中[34]。元宇宙中,社会主流价值投射于文化空间,并在文化空间生产过程中烙下印记,使文化舒适物由自然、物质实体向精神类、社会氛围等过渡[35],形成现实依托型向虚拟想象型结构的流变(见图5)。舒适物借助文化与价值观外化为符号,具有易辨认、易定位、可计量的特征,同时通过舒适物的供给又可以生成场景以及其中的文化与价值观。

图5 文化舒适物的过渡层次

图5 文化舒适物的过渡层次

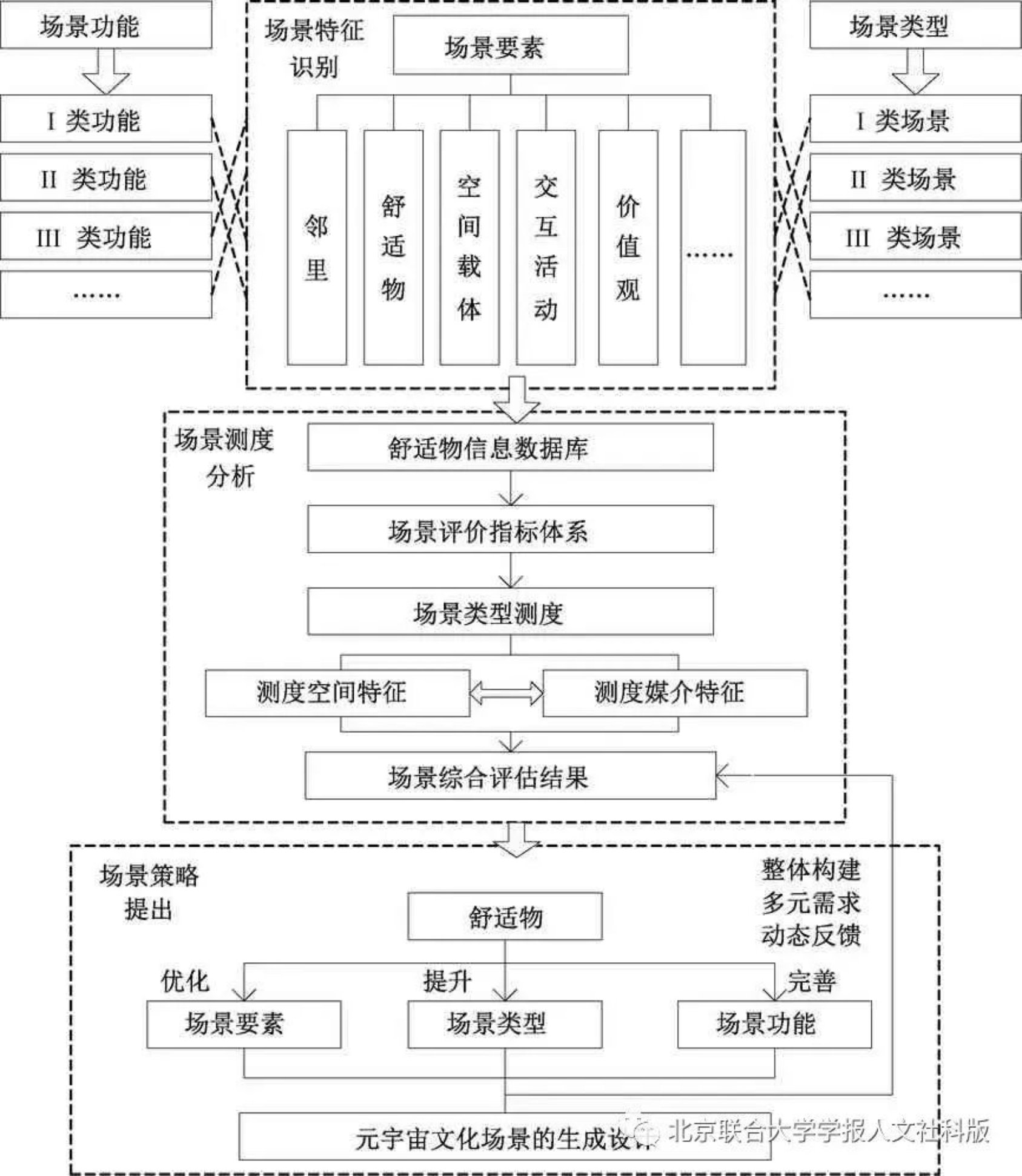

根据舒适物在文化场景生成过程中的作用,可根据标准算法程序为每个舒适物量化打分,并据此进行智能组合,优化或创新文化场景。首先,场景是一个多要素共构的整体,需要从整体组合的维度协调舒适物的布局和建设,反映要素间的相互作用和关系[36]。其次,为体现空间文化多样性和功能复合型,可通过不同文化要素的组合,营造多元且丰富的文化价值氛围和场景体验。最后,为促进舒适物、空间主体、活动、价值观等场景要素之间的互动共生,可通过对舒适物的动态组合和搭配[37],对其位置和结果[38]的动态排序,来引导不同空间主体对文化体验、文化消费等行为进行选择。基于此所建构的以“场景特征识别-场景测度分析-场景策略生成”[34]为逻辑主线的生成框架(如图6所示)体现了场景生成过程中的整体性、多元性和动态性特征。

图6 元宇宙文化场景生成框架

场景特征识别是从整体性出发对文化要素特征进行分析,明确场景类型、场景功能,探寻场景发展演变的内在逻辑和特征内涵。场景测度分析是指通过综合界定舒适物范畴,梳理舒适物信息数据库,构建场景评价指标体系,测度评价各类具体场景。场景策略生成是以场景需求及现状问题为导向,以优化场景要素、提升场景得分、完善场景功能为目标,在延续整体空间场景肌理和风貌的前提下,动态调整舒适物空间布局和组合方式,形成组合式、簇群式的场景生成和展示。场景生成过程包括三个阶段:一是装饰符号,主要实现空间符号的聚焦处理,通过提取环境中用于形象呈现的各种元素,既可以呈现于具象空间的规划设计中,也可以作为媒介呈现于各类叙事文本中;二是关系策划,指基于装饰元素而展开的关系建设,主要实现文化空间的跨媒介叙事,既包含从空间上进行的整合布局,也包含从时间上进行的叙事联动;三是行为设计,即设计连接空间主体与装饰布局的一系列互动方式,主要实现多维度场景的联动设计,既包含文化空间接口的感官互动,也包含场景中为空间主体设置的交互设计。

元宇宙文化空间既是一个新物种,也是孕育未来诸多新物种的母体[39],并且正在新一代信息技术驱动下重构生产和消费的关系,使得空间生产特点由线性走向网状,由专业化走向社会化。文化场景通过展示其特有文化,不断吸引空间主体,打破现实空间的时空限制,也打破基于现实空间的意识局限,实现泛在聚集,创造新的文化舒适物。新生文化舒适物在虚拟空间中通过与外部环境交换物质、能量和信息,在文化基因的塑造下,从低级到高级、从简单到复杂、从无序到有序,最终塑造出具有自适应、自成长能力的舒适物,复合形成智能化的文化场景。故此,理解文化场景这一舒适物的复杂组合,需要聚焦元宇宙社会文化背景,将“人群”“文化”和“区域”综合起来,形成对具体时空生活“舒适化”过程更全面、生动的认识。

三、元宇宙文化空间的分层结构及场域特征

从技术与文化之间的关系角度来看,元宇宙文化空间承载着场景以及场景中的诸多空间主体,包含网络支撑的技术空间、界面感知的心理空间、符号互动的社会空间三个层面。

(一)元宇宙文化空间是由网络支撑的技术空间

在元宇宙文化空间中,网络作为空间媒介的基本功能是为空间主体在场景中的交流互动提供通信服务,这种通信服务体现了空间主体之间的信息传递关系。网络包括地址、协议与服务三个关键要素,分别在元宇宙文化空间中发挥作用,使“时间分离、空间分离、主体分离、消费分离”的空间交互成为可能。

首先,网络地址支持不同地理位置的空间主体互联互通。互联网由众多不同结构和规模的子网络互联而成,每个空间主体通过互联网协议,由IP分组携带各自IP地址,通过交换机和路由器等网络设备实现路径交换和逐跳转发。其次,协议支持空间主体之间在时空分离的情况下进行复杂交互。互联网包括具体物理网络、网际层、传输层和应用层四个层次,各层通过对应层级的协议保证物理分布和疏离的人机系统形成一种跨越地理空间而又紧密关联的互动关系。再次,网络通信服务支持网间信息传输与共享,支持远程用户之间的协同,将物理实体要素抽象为符号、将要素的属性和动作抽象为代码、将要素的不同特征抽象为可以度量的属性差异。这些抽象的要素以比特流的形式在网络中流动、存储和重构,最后在虚实接口渲染生成与现实空间原型相似或一致的感知形象,以灵动的方式为分散于不同地理位置的空间主体提供丰富多样的视觉呈现或沉浸式体验。

(二)元宇宙文化空间是通过界面感知的心理空间

空间不是一种独立的既存之物,而是人与世界“照面”时逐渐展现的场所。对元宇宙文化空间而言,这个“照面”便是人机交互界面。“界面”意味着自我与他者的相遇之处,包含着人与物的接触与关联。良好的界面能改善人与物之间的关系,将对人的认知理解和关爱体贴注入本无生命情感的物,使物变得富有人性。

在元宇宙文化空间中,通过人机交互界面与系统实现按键交互、触屏交互、语音交互、手势交互、生物识别等涵盖整个人机交互界面发展历程(如图7所示)的多模态融合感知交流[40],让空间主体开动多维感官,甚至想象力,乃至行动,实现共同参与,最终获得复合加工后的心理体验,获得心理效果上的现实。首先,多媒体与虚拟现实技术实现了空间主体面对面的沉浸式交流,其中的“他性”将逐渐向“你性”甚至“我性”转换。其次,超链接(Hyperlink)中的链接对象和路径确保了空间感的建立。在超链接所引导的空间展现中,空间主体不断“寻视”的意愿是一个关键因素。当某个链接受到关注后,另一个空间豁然打开,空间主体的兴趣将引导空间内容逐次展现。最后,界面感知的心理空间使人突破了认知的时空限制。“在电子时代,我们以全人类为自己的肌肤”,而随着知觉表象的投射界面由大脑皮层转移到他处,整个网络成了身体的电子化延伸[41]。元宇宙的认知方式是“离身认知”和“具身认知”以及数字孪生和数字化身的“分身认知”的综合体。现阶段对元宇宙的基本设定是通过脑机接口或虚拟现实实现与虚拟空间交互,认知方式以“离身认知”为主,是一种身心二分交互式体验。高级阶段则是“具身认知”交互式体验,虚拟现实、增强现实和脑机接口技术的发展强化了虚拟空间完全嵌入现实空间的可能,空间主体知觉的界限将延展到虚拟空间的边界,实现“观古今于须臾,抚四海于一瞬”。

资料来源:华泰研究图7 人机交互界面的发展历程

(三)元宇宙文化空间是实现空间符号互动的社会空间

对于空间,海德格尔将其理解为“在……之中”的关系,并认为“世界向来已经总是我和他人共同分有的世界”。[42]因此,应将空间理解为我与他人“共在”的世界,而共在的本质便是社会关系。当代社会学家卡斯特尔也指出:空间是被社会关系所建构和运作的,本身就是社会的产物。在空间主体的关系上,传统文化企业的定位是提供文化基础设施、文化产品和软件,是物理域和信息域中的社会服务型企业;而元宇宙文化空间则区分个人、社交、商业和公共四个层面,不仅需要实现个体意识的映射,还要实现社会意识的隐射,是意识域中语义客体或信息实体实现交流扩散[43]的社会服务型空间。

首先,元宇宙文化空间中的沉浸式体验丰富了社会空间内容。尽管空间主体各种感官在虚拟空间活动中的获得感与真实场景有较大差别,但它毕竟拟真了真实社会活动,使空间主体在一定程度上得到了相应的实践体验。其次,元宇宙文化空间作为意识的交互形式是通过符号构建的。对于空间主体与符号的关系,卡西尔认为,“人不再生活在一个单纯的物理宇宙之中,而是生活在一个符号宇宙之中”[44]。元宇宙文化空间既是以符号标识的文化要素、文化基因、文化主体的集散之地,也是符号所凝聚的种种文化关系及意识交流互动的场所,具有完整的符号体系与展阔的意识世界。最后,空间主体通过符号在虚拟文化空间中生长,相互之间的互动形式受不同时期的媒介影响。虚拟现实技术实现了以符号为中介的沉浸式交流互动,元宇宙文化空间中的符号化意识要比现实中更自由,这种自由所带来的随心所欲会在孪生的社会比对中强化空间主体的趣味性感知,进而引发遁世诉求。“年轻人”将逃离价值固化的现实社会,趋向于在开蒙的虚拟空间中寻找社会价值实现的机会。与之相对应的,“年长者”是现实价值的获利者,往往对新生虚拟社会文化持有审慎、甚至敌对的态度。元宇宙文化空间只有在经历了整个发育过程,逐步弥合了现实和虚拟社会的文化差异后,才会走向成熟。

(四)元宇宙文化空间的多维场域及其共振

场域是一个关系网络,是文化空间中超越文化场景的动态变化关系,“一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的网络或构型”[45]。场域边界具有模糊性,但场域之间相对自主,不受其他场域规则的支配。元宇宙文化空间的场域具有独特运转规则与组织结构。场域中空间主体主要由互联网用户衍化而来,与文化生产者、文化场景、文化舒适物和文化要素处于不同结点,占有不同数量和类型的资本,并且占位随资本变化而变化,相互之间形成一个巨型社会网络。布莱恩·摩尔安在场域理论基础上,提出了“可供性场域”概念。“可供性”可理解为一种相互作用,强调空间主体与客体之间的互动体验。在元宇宙文化空间中,可供性环路可穿透文化场景约束,形成技术材料要素、社会要素、经济要素、时间要素、空间要素和审美性要素之间的互动,从而构成一个多面向的环路或集合。由任何一种要素开始都可形成相同的渠道、循环、连结或属性,建构成一个行动者网络[46]。也就是说,元宇宙文化空间中的内容物再造是经过多种形式持续交换和互动后产生的结果。因此,元宇宙文化创新所获得的经济效益和舆情口碑取决于整个可供性环路内部的多种要素,这些要素共同实现要素串联下的场域复合,建构复合场域,影响文化创新的水准和生命力。

在元宇宙文化空间中,多场域发展策略用“场域共振”来概括,表示场域对象之间的通力合作使场域内不同文化场景达成一种良性作用方式。这种共振是一个处于平衡状态的可供性复合场域中多种文化场景相互作用,在多方协力下通过多种可供性要素相结合达到价值开发的加成效果。复合场域可分为纵向延展型和横向整合型两种创新方式或生态模式。

一是纵向延展的闭合场域共振。此种共振指对单个文化内容物进行多维改造和再创作,并对多种文化内容物的传播和营销进行整合,是一种一源多用的商业模式。一源多用中每种“用”都处于一个独立场景中。场景间存在的相互作用力多元而复杂,并且共同构成了一个复合场域。纵向延展的复合场域具有相对闭合性,产品生产围绕固定的文化内容物,在多个场景间通过动态竞合完成共振。闭合性复合场域可开发出发散性的多门类内容物,实现文化资本的不断增殖,提升经济资本的转化率。二是横向整合的开放场域共振。横向整合的开放性场域指多个原生文化内容物的整合性文化开发,以及非文化内容物的开发。文化内容物开发的横向整合可以发生在纵向链条的任意一个环节,以某一内容物开发的场景为原点,整合在横向切面上的其他场景,实现横向开放性共振。横向整合的多个场景通常由文化品牌或内容平台串联。

总的来说,元宇宙文化空间中纵向场域延展与横向场域整合是可以相互结合、相辅相成的,不同的文化场域具有不同的客观结构和运转规则。在元宇宙文化空间不断创新、形成稳定生态的过程中,需要拥有全局性的视野和前瞻性的思维,充分考虑复合场域中的可供性要素,深刻认识场域中和场景间存在的网络关系,以故事驱动为核心,针对市场需求,实现版权资源各种形态的转化,才能整合多场域联动运转,达到元宇宙文化空间中场域共振的效果。

四、结语

虚拟空间与现实空间的关系,从某种程度上是空间意识态、信息态和物质态的相互关系。文化基因最开始由人脑塑造,通过人际交互实现传承。有了他物做载体以后,就逐渐解构了传承人人脑的存储功能,开始由他物承载文化,由人脑来释义文化。如果他物泯灭,则释义没有了对象。如若人群消失,则他物承载的文化会无法释义,至少会存在曲解的可能。文化来源于社会生活,社会生活既是物质的,也是意识的,受意识形态和物质层次影响。技术在意识层面会强化感官能力,能看得更远、听得更远、理解得更准确。在现实文化空间中,文化没有绝对的自由,也没有意识,它仅仅是客观地反映人类的思想。所以传统研究文化的方式,面向的对象是人以及人所构建的社会,只有对人的本质以及社会的本质有全面的把握才可以深刻地勾勒文化,以及隐藏在文化表面的本质。

元宇宙最大的优势和特点是赋予了文化自主创新的能力。在虚拟的文化空间中,很多绝对的规律和现实空间产生了较大的差异。虚拟人之间的交互产生了与现实社会不同的规则和方法,上升到意识上就产生了与现实所不同的文化。而这种情况本身就是由不同虚拟人所代表的文化相互作用的结果。因此,可以说人工智能技术导致了文化智能。当文化脱离了本体,逐渐以数字的方式进行交互时,文化自由产生的文化智能实现了超越人所想象的文化创新。虚拟空间中的文化智能与创新将超越数字孪生,它不仅仅是现实社会文化的一种映射,更是对现实文化的一种超越。如果人类无法摆脱物质的基础,那么就会受到虚拟文化创新的反噬。因为这样的文化创新最终将超脱物理域时空关系对它的约束,或者说它可以不考虑物理域时空关系对它的约束。然而,除非机器替代人,人没有办法不考虑物理域时空关系对它的约束,物理域时空关系决定了人类文化的繁衍模式和人类文化个体的存亡。

人类文化个体的规律性繁衍和文化整体间歇式更迭会在文化上有深刻的烙印。这种烙印集中体现在文化的断代和接续模式上。如果在虚拟空间中物理域时空关系不再左右或者说影响文化创新,或者说物理域时空关系不再是文化创新中的限制性因素,文化创新在虚拟空间信息与意识域时空关系下[47]将不断地自由、自由再自由,加速、加速再加速,这种自由和加速是人类当前所无法想象的。因此,可以说元宇宙在文化空间中带来的人与虚拟人之间的关系问题是我们需要面对的一个很重要的课题,但更重要的是,人类主导的文化和虚拟空间中的自在文化之间的关系融合后究竟何时分野,分野后如何应对?这值得我们深思。

参考文献:

[1]温莹蕾:《文化空间理论视角下的乡村发展路径探索:以山东省章丘市朱家峪村为例》,《城市发展研究》2016年第2期。

[2] 乌丙安:《非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用》,《江西社会科学》2005年第1期。

[3] 陈虹:《试谈文化空间的概念与内涵》,《文物世界》2006年第1期。

[4] BONNM A,JOSEPHMATHEWS SM,DAIM,et al:“Heritage/Cultural attraction atmospherics: Creating the right environment for the heritage/cultural visitor”,Journal of Jinling Institute of Technology,Vol.45,No.3,2008,pp.345-354.

[5] GREENEJ P:“Imperatives,behaviors,and identities:Essays in early American cultural history”,William &Mary Quarterly,Vol.51,No.3,1994,pp.554-556.

[6] 关昕:《“文化空间:节日与社会生活的公共性”国际学术研讨会综述》,《民俗研究》2007年第2期。

[7] 苗伟:《文化时间与文化空间:文化环境的本体论维度》,《思想战线》2010年第1期。

[8] 邓敏、原云芬:《基于知识图谱的国内外文化空间研究综述》,《乐山师范学院学报》2020年第4期。

[9] 张烈琴、陈长瑶:《国内城市文化空间研究综述及展望》,《资源开发与市场》2019年第8期。

[10] 伍乐平、张晓萍:《国内外“文化空间”研究的多维视角》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2016年第3期。

[11] 詹福瑞、许建平、鲁品越等:《转型时代文化空间的建构(专题讨论)》,《学术月刊》2012年第11期。

[12] 郑春霞、周常春:《广义文化空间视角下非物质文化遗产保护研究——以福建土楼为例》,《昆明理工大学学报(社会科学版)》2012年第6期。

[13] 陈宇光:《城市文化空间的三维向度》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2008年第2期。

[14] [挪威]诺伯格·舒尔茨:《存在·空间·建筑》,尹培桐译,中国建筑工业出版社1990年版。

[15] 陈波、陈立豪:《虚拟文化空间下数字文化产业模式创新研究》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》2020年第1期。

[16] 张之沧:《论空间的生产、建构和创造》,《学术月刊》2011年第7期。

[17] 郭超:《互联网时代下公共空间变化探究及应对策略》,中南林业科技大学学位论文,2017年。

[18] 汪波:《中国网络公共空间:镜像、异化与理性建构》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2011年第4期。

[19] 谢俊:《虚拟自我论》,中国社会科学出版社2011年版。

[20] 陈波、宋诗雨:《虚拟文化空间生产及其维度设计研究——基于列斐伏尔“空间生产”理论》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期。

[21] 向勇:《元宇宙文化治理的逻辑与路径》,《人民论坛》2022年第7期。

[22] 梁晋锋、刘子建:《陶瓷装饰的数字化保护方法研究——以耀州窑为例》,《现代装饰(理论)》2015年第11期。

[23] 田莉梅、徐东升、赵鹏飞等:《基于数字技术的传统聚落空间的连片保护与活化利用研究——以井陉县为例》,《工业建筑》(网络首发)2022年10月31日。

[24] 腾讯研究院:《“数字科技+文化遗产”的多种打开方式|探元计划 2022》,腾讯网,https://new.qq.com/rain/a。/20220715A081KN00。

[25] 金晶:《良渚器物纹饰文化符号的转化与数字化传播研究》,《文化创新比较研究》2022年第9期。

[26] 潘宝:《旅游社会建构过程中民族文化的解构与重构》,《北方民族大学学报》2022年第2期。

[27] 高亚彪:《吴丹毛:在民族灵魂的深处》,中国文联出版公司1988年版。

[28] 赵海英、周伟、侯小刚等:《基于多任务学习的传统服饰图像双层标注》,《吉林大学学报(工学版)》2021年第1期。

[29] [美]爱德华·威尔逊:《论契合》,田洺译,生活·读书·新知三联书店2002年版。

[30] 刘漫丹:《文化基因算法(Memetic Algorithm)研究进展》,《自动化技术与应用》2007年第11期。

[31] 谢平:《从生态学透视生命系统的设计、运作与衍化》,科学出版社2013年版。

[32] Korunes,K.L.,Noor:“Gene conversion and linkage: effects on genome evolution and speciation”,Molecular Ecology,Vol.26,No.1,2017,pp.351-364.

[33] 李和平、靳泓、Terry N.Clark等:《场景理论及其在我国历史城镇保护与更新中的应用》,《城市规划学刊》2022年第3期。

[34] 薛雨萌、周永博、李东晔等:《场景与国民舒适物构建:一个概念演进的分析视角》,《旅游导刊》2022年第5期。

[35] 吴军、张娇:《北京文化参与的特点、挑战与政策思考——基于文化舒适物的实证分析》,《文化软实力研究》2018年第6期。

[36] WOOB,RENNIE J,POYNTZ S R:“Scene thinking introduction”,Cultural Studies,Vol.29,No.3,2015,pp.285-297.

[37] SILVERD,CLARK T N,ROTHFIELD L:A theory of scenes,University of Chicago,2007.

[38] STRAWW:“Some things a scene might be:postface”,Cultural studies,Vol.29,No.3,2015,pp.476-485.

[39] 迟明霞:《元宇宙构建全新数字空间是孕育未来诸多新物种的母体》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1737799638831683067&wfr=spider&for=pc。

[40] 李玉昆、孟健、郁淑聪等:《展望未来智能汽车人机交互:多模态融合感知技术成为趋势》,《汽车与配件》2022年第21期。

[41] [加]德里克·德克霍夫:《文化肌肤》,何道宽译,中国大百科全书出版社2020年版。

[42] [德]马丁·海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,生活·读书·新知三联书店1999版。

[43] 陈刚、高腾飞:《数字服务化:回顾与展望》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期。

[44] [德]恩斯特·卡西尔:《人论:人类文化哲学导引》,甘阳译,上海译文出版社1985版。

[45] 陈秀萍:《布赫迪厄:从场域、习惯到文化资本》,麦田出版社2019年版。

[46] 向勇、白晓晴:《场域共振:网络文学IP价值的跨界开发策略》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第8期。

[47] 赵永华:《互联网的传播偏向性:空间极限下的时间偏向》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期。

(本文作者为:陈少峰:北京大学文化产业研究院副院长,哲学系教授;宋菲:河北传媒学院信息技术与文化管理学院副院长、副教授;李微: 河北传媒学院信息技术与文化管理学院副教授;本文载于北京联合大学学报(人文社会科学版)2023年第2期。)

编辑:任丽宇