我之前参加过两次汪莎老师组织的现场活动,去年的那一次走进了贵州、走进了榕江,走到了乡建现场。所以,在这里我首先要向中国美院美丽中国研究院和汪莎老师的团队表示深深的敬意。方李莉老师刚才已经给我们做了高屋建瓴的提点,那么,我接下来在方老师发言的基础上再进行一些个人化的、不太成熟的思考。

一、新乡土主义的精神追求和价值锚点

刚才方老师提到了一个问题:我们为什么要走进乡村?为什么要亲近泥土?为什么要跟农民交朋友?其实,这些问题的背后有一个更为深层次的追问和回望,这触及到我们现在整个国家都在关注的一个重要话题——中国式现代化。从1840年算起,我们中华民族一直都在探索中国式的现代化:从被动的、落后的、挨打的现代化探索,到后来模仿的、学习的现代化借鉴,再到现在的中国主体的、世界引领的现代化创新,我们创造了现代化发展的中国奇迹。何为中国式现代化?农业、农村、农民在中国式现代化当中扮演什么角色?这是我一种思考的问题。

我们知道,早在100多年前,我们的先贤已经就“何为中国的现代化”这一争论展开了相关探讨,中国现代化的问题不是在1949年以后、或者1978年以后、或者2012年以后才开始去探讨和探索的,而是一代代中国人所一直追寻的国家发展的出路问题。例如章士钊先生,他在一战结束后不久便远赴欧洲考察,回来之后就“中国应该以农立国还是以工立国”这一问题发表了自己的意见。他认为要“以农立国”,不要“以工立国”,他认为西方的工业化导致西方社会的生产过剩和两极分化。章士钊先生的思考值得我们反思,虽然我们要以时代的眼光去辩证地看待他结论的正确性,但他在得出结论之前对于问题深入讨论的方式,值得我们借鉴。

细数百年乡建的探索过程,我们会发现除了对工农业现代化进行反思外,还有对于乡村建设的思考与探索。乡村建设既包括国家建设的宏大叙事,又涵盖个体成长的心性发展。我们个体的自我成长始终面临三个维度——家、国和天下——的关系互动,它起源于费孝通先生提出乡土中国的“差序格局”,进而把我们的亲缘共同体、地缘共同体和精神共同体不断扩充,就像水的涟漪一样,一圈一圈荡漾开去。在新时代,我们需要重新思考费孝通先生提出的“乡土主义”。对于这种新的思考,大家可以有一些不同的概括方式,我将其概括为新乡土主义。我想,新乡土主义包括三个环节:第一,新乡土主义的乡村是在城乡之际的乡村。它不是城镇化的单一路径,而是城乡统筹的和谐发展,是城市与乡村资源互补、协同共生的发展路径,彼此之间相互提供发展的资源和支撑条件。第二,新乡土主义的乡村是处于新旧之交的乡村,是传统的、遗产的过去的积淀,也是时尚的、现代的、新生的未来的想象。新乡土主义不是保守的、守旧的、落后的,不是被动的、静态的,是守正创新的,是进化的、发展的,是与时俱进的。第三,新乡土主义的乡村存在于家国之间,是个体与国家同构共生的。在新乡土主义的愿景之下,中国人很本能地把“家国一体”和“天下一家”结合在一起,自然就有了构建人类命运共同体的天下责任。

二、文化乡建的实践创新和人才开发

联合国《2030议程》里提到了文化指标和区域文化创造力计划,包括环境和复原力、繁荣和生计、知识和技能、包容和参与等内容。联合国教科文组织在“城市、文化与创造力计划”构建了空间效益、社会效益和文化效应等三个维度、六大因素来探讨文化对于区域可持续发展和包容性增长所起到的推动作用。这六大因素分别包括:城市基础设施和宜居性,技能和创新,社交网络、推动因素、资助和融资,包容的制度、法规和多元化的伙伴关系,独特性,以及数字环境。从这些影响维度中,我们可以发现文化乡建其实也是要去营造一个有利的生态系统,让文化乡建能够扎根、创新和繁荣,让利益相关者,尤其是在地乡民能够有负担得起的文化空间、文化设施和就业环境。换句话说,我们在乡村的发展不是说只是一个运动、一个工程、一个计划,做完之后就像一阵风刮跑了,而是要真正地激活乡村,动员乡民,在乡村建立起一个完善的、良性的、可持续的社会网络。

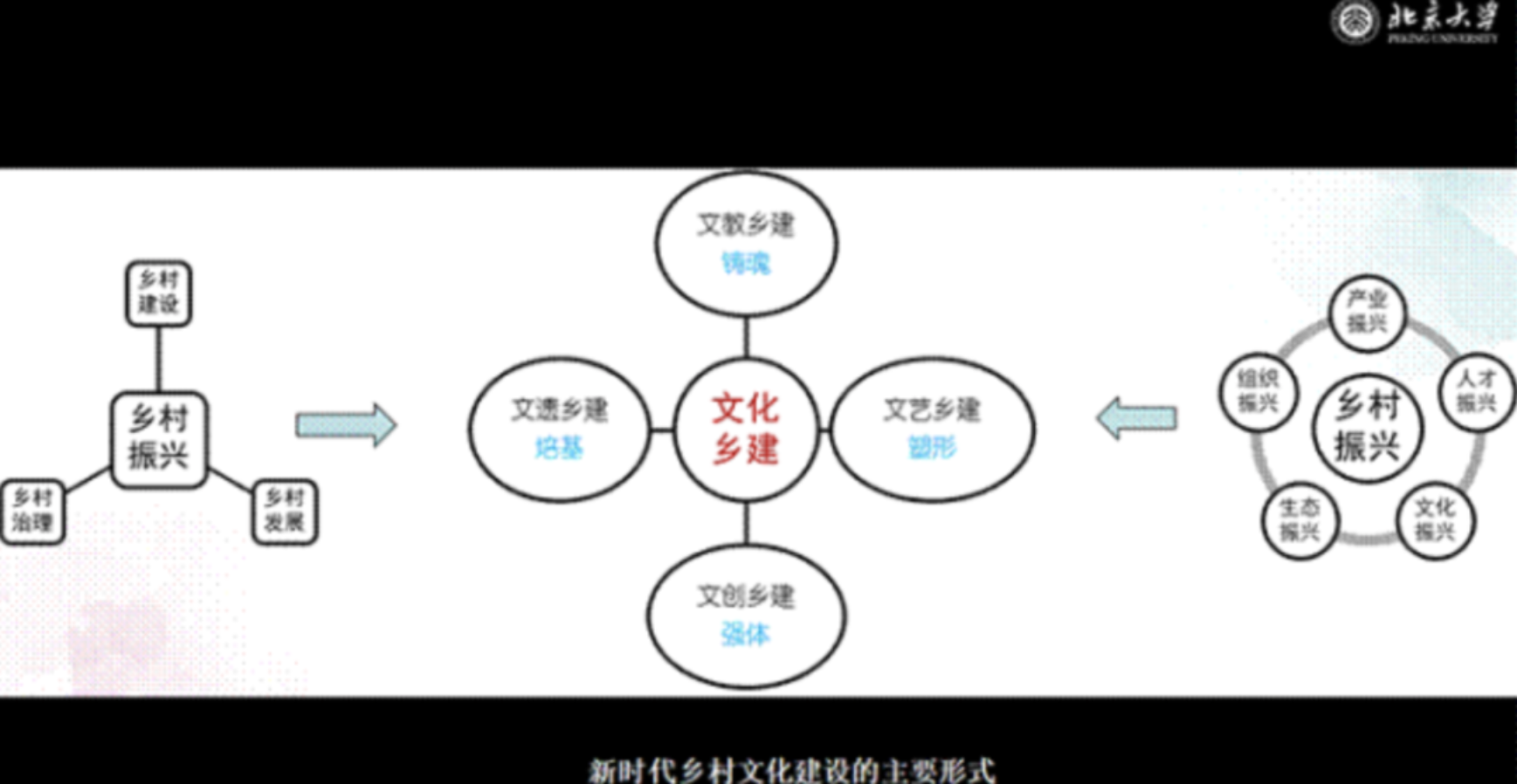

那么,作为第三方力量的乡建机构,高等院校、社会组织该怎么把自上而下的政府主体、商业主体和自下而上的基层力量做一个很好的连接?这是我们作为系统性、总体型文化乡建所要关注的问题。在这里,总体型的文化乡建包括文化遗产乡建,起到培基的作用,在保护乡村文化遗产的基础上进行乡创文化生活的重建;包括文化教育乡建,起到铸魂的作用;包括文化艺术乡建,起到塑形的作用;包括文化创意乡建,起到强体的作用,推动乡村一二三产业的融合发展。

在推进文化乡建的过程中,我们需要遵循以下三个重要的原则。第一个原则是根土意识、天人合一,就是要注重人与自然的和谐。我们每一个乡建人要经常亲自到乡村去看看,去深度体验乡村的文化,去看看乡村到底需要哪些新的事物?我们主观设计的乡村建设符不符合乡村的自然环境和人们的生活习惯?建筑材料是不是从乡村的在地环境中选出来的?乡村营造的结果是不是文明的、现代的、新兴的?第二个原则是活态涵养,物尽其用。我们要平等而充分地对待每一样乡村事务,要在它的生命周期当中把握住它的本色、材质和功能,极尽可能地去展现它的才华,实现它的功能。第三个原则是恋地情结、匠心制作。我们个人生活在土地上所承载的地方感,要通过手作与其生活经历、情感、精神结合在一起。通过这些具有地方感的手工造物,我们能够体悟乡土、感受乡情,看到未来的新生。

因为个人专业的原因,我主要是通过文化创意、艺术介入的方式参与乡村振兴的实践,而这些工作中我发现需要塑造一个平台去吸引、服务更多的乡创人才,把这些人才凝聚起来、融合起来,进而促进乡村价值的可持续创新发展。在这个过程当中,我们认为要有一个全国性的乡村组织,能够让各种相关的人才、资源、技术汇聚乡村,能够开展乡创的交流、对话,能够持久开展乡创营造活动。总体而言,乡创机构包括政府部门主导的公共机构,商业公司主持的市场机构,还有第三方力量介入的社会机构。因为种种原因,很多乡村既无法获得政府的集中支持,也没有商业企业愿意投入资金进行开发,这些乡村就需要更多的社会机构、公益组织和高等院校参与其中,共同探索“公益+商业”的乡乡村振兴创新机制。

基于上述考量,在诸多优秀乡建团队的共同努力下,2022年5月,我们在中国文化产业协会下成立了乡创专委会。这个乡创专委会把从新世纪以来,尤其是2007年以来出现的、有代表性和引领力的乡建团队整合在一起,大家同心协力,聚焦乡村文化资源,实施乡村文创赋能,带动乡村人才汇聚,助力乡村产业振兴。

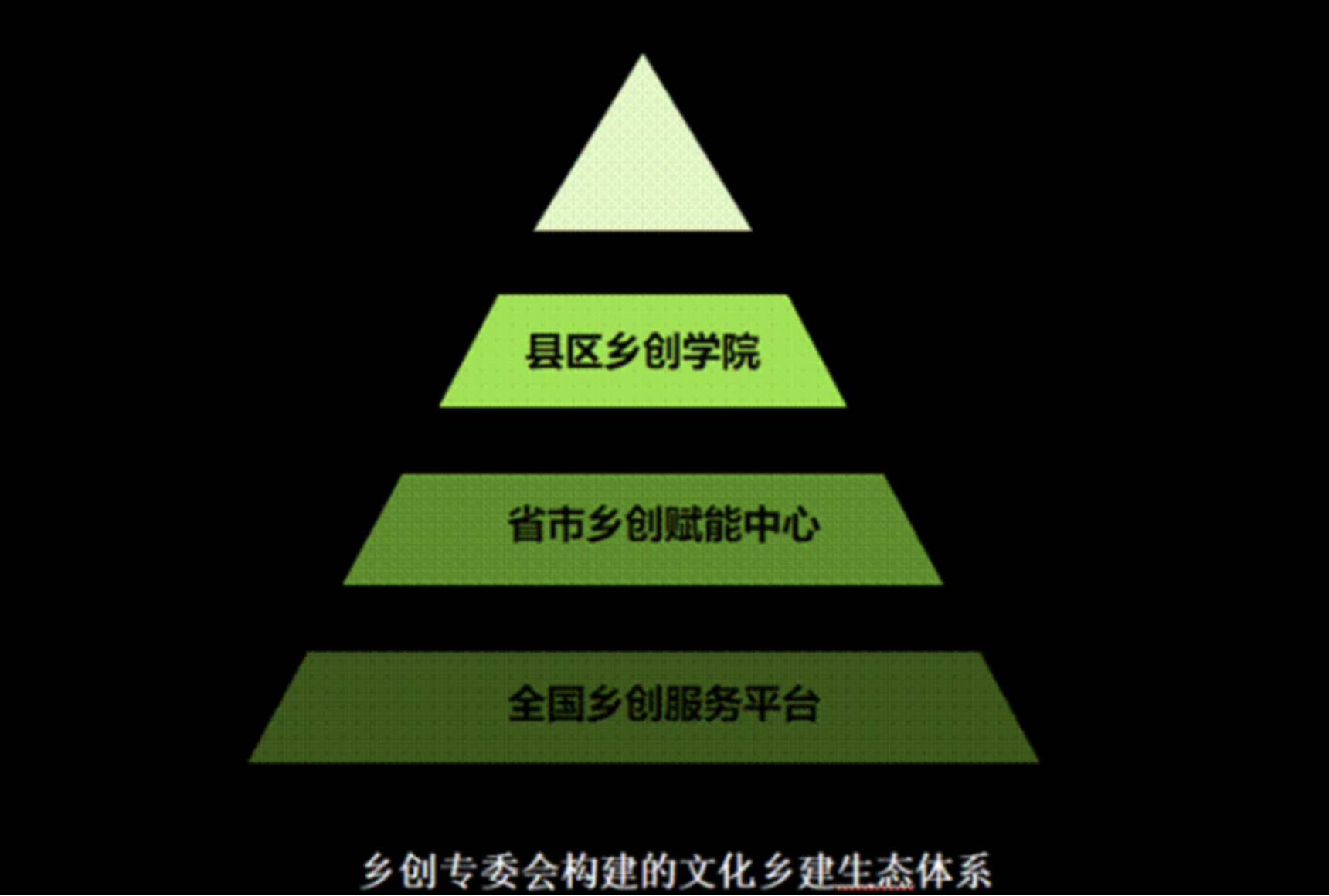

我们期望这个乡创专委会可以构建一个文化乡建赋能生态体系,吸引更多的乡创机构一起来努力和助力。我们把这个乡创生态体系分成三个层次:第一个是国家层次,即在文化和旅游部产业发展司的支持下,构建一个全国性乡创服务平台,提供资讯、信息、人才等方面的服务,提供乡创赋能工具包,制定乡创人才标准,编制乡创营造工作指南。以这次美丽中国乡建纪事展览为契机,我们可以配合中国美院美丽中国研究院把这些乡创案例整理好、梳理好,方法论提炼好,转变成乡创教材、乡创操作方法论和乡创实用工具,为更多的乡建人士提供专业化的知识服务。第二个是省市层次,希望在有条件的省市里,在党委宣传部、政府文旅部门的支持下,建立省市乡创赋能中心,开展相关的指导工作。最后一个是区县层次,在条件成熟的区县建设乡创学院或乡创营地,具体执行到相关的乡创实务。

2023年,乡创专委会特别推出“三师一员”的人才培养计划。所谓的“三师”,是指乡村规划师、乡村营造师和乡村运营师;所谓的“一员”是指文化产业特派员。在这里,我们希望把“三师”和“一员”进行一个区分:“三师”主要是一种人才能力的标准,“一员”主要是一种组织认定的身份。乡村规划师,他们需要通过专业化的人才标准的认定所组织起来的一批专业人士。乡村营造师则具体从社区营造出发,尽力实现“文化陪伴、创意赋能、价值共生”的营造价值,激活乡村多元价值,助力乡村资源开发。乡村运营师则有点像实际的主理人一样,就是实现具体的项目落地和产业运营。

我们希望通过“三师一员”的人才培养和组织认定,能够把新世纪以来在乡村开展的工作经验传承好,搭建一个务实有效的公益平台,来助力我国乡村的未来发展。我们一起努力,让中国的乡村变得更加美好。谢谢大家!

(本文作者为北京大学文化产业研究院院长,北京大学艺术学院教授。本文来源于作者在“艺术之力——共塑中国美丽形象”学术论坛上的发言实录。)

编辑:任丽宇